|

| サイトリスト | ||||

|

古都ー光と影 TOP 大和路ー光と影1 大和路ー光と影2 大和路ー光と影3 京都ー光と影1 |

京都ー光と影2 京都ー光と影3 イタリアの町並 アフガニスタンの町並 |

6 裏千家 今日庵から相国寺・下鴨神社へ 今日庵スケッチギャラリーへ |

おすすめサイト | |||||||

|

|

|

||||||

| 裏千家 今日庵秋色 | 裏千家 今日庵再訪 | |||||||

|

|

|||||||

| 表千家 不審庵 | 武者小路千家 官休庵 | |||||||

| 京都インデックス | ||||||||

|

||||||||

| 古都ー光と影・関連サイト | ||||||||

| 読後感想 山口佳延写生風景 絵と文 建築家・山口佳延 |

||||||||

|

六 裏千家 今日庵から相国寺・下鴨神社へ

早朝、娘のアパート・コーポ滝川の電話がピュロピュロと鳴った。又関西大学吹奏楽団々員の永野君では・・・。眠そうに眼をしょぼつかせて娘は、ぼそぼそと蒲団から這出した。

どうも娘の様子が、何時もと違う。敬語を使ったりして、電話口で、お世辞笑いなど浮かべているのである。娘への電話ではなく、私への電話らしい。

師走四日に、京都で落ち会う予定のT建設のS氏かと思ったが、電話の主は今晩、京都で会う予定のM氏であった。

「先生、今日は時間、大丈夫ですかね。今日は着替えを持って来て下さいね」

彼とは、叡山電鉄出町柳駅で、今日、会う予定であったが、突然、着替えと云われ、さてはM氏、私を何処か郊外の温泉へでも、連れて行こうと考えているのでは・・・。

「エッ!何処かに行くんですか」

「私の家に泊まってもらいますよ。明日は大原まで送ってやります」

「私は娘の処に泊まってますから、気遣いはなさらないように」

私は出町柳駅近辺で食事でもして、彼の近況と今後の事を色々と、訊きたいと思っていた。

「はい分かりました。六時半、出町柳ですね、愉しみにしています」

と云って電話を置いた。

彼とは、変な縁で知り合いになり、かれこれ八年間ほどの付き合いである。彼が建材メーカーABC商会の防水担当者と共に、私の高田馬場事務所に、亀裂補修材料の件で、打合せに来た時始めて会った。

高田馬場YSビルの地下一階の地中梁に亀裂が入り、長雨が続いたりすると、水が浸み込んで困っていた。亀裂箇処に、防水剤を注入し、漏水を止めようとしたのである。

彼は当時、京都の塗料メーカーK化学株式会社の東京支店長で、営業所は高田馬場にあった。其処は私の事務所から歩いて二三分の処で、早稲田通りに面した乾物屋の三階であった。

その時、仕事の話が一段落した所で、私の兄の話になった。武蔵野市立体育館で、一緒にトレーニングをしているとの事であったが、余りに話が旨く運び過ぎ、私は半信半疑であった。

彼の話す私の兄と、実際の私の兄とは、同一人物であるようだが、不確かであった。其んな話を思い出すと、滑稽で面白い。結局、最後には同一人物である事が分かった。

彼とは其れ以来の付き合いである。当時、高田馬場YSビルのテナントが決まらず、困っていた。空室の一フロアーを―自習室高田馬場―にすべく、開室に向けて、準備している最中で丁度、紅葉の季節だった。

「陽溜りで、Fケーブルの皮を剥いたりしていると、田舎の縁側で陽光を浴び、作業しているようで、ゆったりとした気分になりますよ」

そう私が話すと、彼は一級建築士の先生も、其んな事をするのか、と云ったような顔付きで、にこにこと聴いていた。

彼は刷り上がった自習室のチラシを数十枚持って行き、武蔵野市立図書館や新大久保の駿台予備校前で、配布して呉れたりして、其の親切な行為には、心暖まるものがあった。東京営業所に、京都から単身赴任で来、住まいは吉祥寺にあった。単身赴任で、時間に余裕があるとは云え、世知辛い世の中で、純粋な心の持主で、澄んだ目をした謙虚な方である。

マラソンが趣味で、高田馬場から吉祥寺まで、時々、早稲田通りを走って帰る時もあると聴いて、驚いた憶えがあった。

今でも、京都市内三条大橋の畔で、ランニングに着替え、修学院の自宅まで走って帰る時もあるそうだ。定期券を持っているのなら、わざわざ走らなくてもよいのに、と私などは考えてしまう。

その後、彼は大阪所長として大阪に転勤になり、一時は、京都所長として、活躍していた。私の娘が関西大学に入学した当時は、大変お世話になった。以後、御無沙汰ばかりしていたが、今夏、京都を訪れた際、久し振りに旧交を温めようと、K化学に連絡したところ、六月で退職したとの事で、その後、元気にしているのか、気になっていた所だった。電話の様子では元気な様子で、何よりだ。

四条大宮より市バスに揺られ、堀川寺の内にて下車、昨秋訪ねた不審庵、今日庵に向かう。堀川通の信号を渡って東へ伸びる小道を進む。右手にガラス張りで小綺麗な茶道具が落着いた佇で立つ。茶道具店があることにより、不審庵、今日庵が近いのを感じる。茶道具店先方の角を左に折れて数歩で、右手に不審庵が姿を現した。

昨秋二条城から風情のある町並を探し求め、京都府庁北側の西陣を探索した。処々、旧い建物はあったが、惚込むほどではなかった。

京都御所北側を東西に走る今出川通を過ぎ、気の向く儘に幾つか路地を折れ、大徳寺方面に足を進めた。それらの路地には小さな町家が立ち並んでいた印象が残っていた。

先刻の茶道具店のある通りを、東方から歩いて来て、不審庵のある通りへ折れた。今回とは反対側の方向から歩いてきた訳である。

其の時は未だ、不審庵の存在を知る由もない。不審庵の存在どころか、其の名さえ知らない不勉強さであった。

大徳寺山門(金毛閣)の建設に際し、千利休は自らの木像を金毛閣に安置した。その事が豊臣秀吉の怒りに触れ、千利休は自刃した。その子少庵が、千家を再興し、表千家不審庵と残月亭を再建したと云われる。不審庵は少庵の子宗旦の長男宗左が継ぎ、裏千家今日庵は四男仙叟が受け継いだ。もう一つ武者小路千家が今出川通の南にある。この三つを通称、三千家と云う。話が逸れたが元に戻す。右手に折れた所で終わっていた。

道の左手に、閑静な佇で町家が立ち並んでいた。今迄歩いて来た道とは異なり、道に面した硝子戸や連子格子は綺麗に磨かれ、住む人の洗練された空間意識を感じる。私は道際に寄りスケッチブックを取り出した。スケッチ中に右手の家から時々、着物姿の女性が出て来た。そし

て道の上手からも、着物姿の女性が一人二人と静かに歩いて来た。その時には、たまたま其んな風景なのだと思っていた。

描き上げて、先に進もうと狭い道の中央に出、ふと道の反対側に眼を向けた。道から引き込んで少し傾斜の付いた石畳があった。石畳は、武者構えの立派な門迄伸び、門前の左手に石碑が立っていた。

道に沿って高い板塀があり、板塀の腰は竪張に板が張られ、その上方には漆喰が塗られ、塀頂には瓦が葺かれてあった。一間おきに立てられた柱と板壁、板壁を押さえる横木の濃茶と白壁のコントラストが、清潔な印象であった。板塀の上には、邸内から垣根風に緑葉が覗き、僅か許り色づいた楓が、其の緑葉の葉擦れに垣間見えるのであった。

邸内の奥方には、切妻瓦屋根が板塀越しに僅かに見えた。武家造風の立派な門には、高さ三分の一辺で、僅かに円みを帯びた梁が掛けられ、其の上には漆喰が塗られ、中央には、竪長にスリット状の明窓が数ヶ処、穿たれていた。柱奥の凹んだ処に、滅多に開かれそうにない板扉が、風格ある姿であり、脇に通用門があった。時々奥から着物姿の女性が微笑を浮かべ出て来るのであった。

斯様な立派な家に住む人は何者なのか、石畳を進み石碑に近付いた―千利休居士跡不審庵―と石碑に彫られ、始めて茶道家元の家である事が分かった。

茶道家元制度に疎(うと)い私は、表千家、裏千家の由来に関しても知識はない。開いた通用門に近より、恐る恐る邸内を覗く。少しだけ見える邸内は近寄り難い品格を持っていた。雑然としていれば、気楽に入り込んだであろう。私は門前で、茶道家元制度の建築的な空間化を考え、門前に佇んでいた。そこに中年の夫婦が通りかかり、

「私達は、この近くに住んでいて、時々、この前を通るが、不審庵の門が開いているのは珍しい事です。少しだけなら大丈夫でしょう、入って見ましょう」

「大丈夫でしょうか、畏れ多くて入るのが憚れますが」

と云いながらも、三人で狭い通用門より歩を邸内に入れた。邸内は一分の隙もなく、研ぎ澄まされた空間が支配していた。右手には季節柄、鉢植の菊が並べられ、白、赤、黄色の彩が、緊張した空間に、一点の華やかさを添えていた。左手には―待合―があったように思う。石畳には水が打たれ、細くなって左斜方に連なり、石畳の両脇に、こんもりと柔らかなテクスチャーで緑葉が添う。端正な石畳は緑葉に溶け込んで行った。

畏れ多くて、その石畳に歩を進める勇気はない。一瞬間邸内を見渡しただけで、直に外に出た。外の門前で男が、

「不審庵は表千家で、千宗旦の長男宗左が継いで、此の道沿いの向こうにある今日庵が、裏千家で四男仙叟が受け継いだと云う話です」

「それで表千家、裏千家と云われているんですか」

と私は、南側にある表千家不審庵、そして北側の裏千家今日庵、両庵の空間的配列を遠望した。夫婦は不審庵の邸内に少しだけでも入れた喜びを隠し切れない様子であった。

不審庵の此の緊張した空間は、京都の町家の精神的結晶のような気がする。ある日突然、不審庵が出来た訳でもない。

学生時代、友人と京都市内を探索した際、間口一間ほどの路地があった。一列に永く石畳が敷かれ、両側には疎らに樹木が植えられ、緑葉が眼に鮮かに映った。路地の両側には隣接の町家があり、路地は細長い煙突のような空間であった。石畳には水が打たれ、粗野な格好をした我々学生が、歩を踏み入れるのを拒否しているかのような研ぎ澄まされた空間であったことを憶えている。

今思い起こすと、其処は旅館だったような気がする。宿屋を捜していた我々は、恐る恐る路地を突き当たりの玄関まで歩き、一晩の宿を申し入れたが、若主人の厳しい視線を受け、丁重に断わられたのだった。

不審庵邸内の細い石畳に接し、その時の様子が一瞬間、頭をよぎった。

夫婦と共に、北側の今日庵へと歩を進めた。不審庵から今日庵は表裏であるが、幾らか離れていて、今日庵邸内の緑葉が、遠くに小さく見える丈であった。

今日庵に近付き、左手にある硝子張りの茶道具店の際で私は茫然として立ち尽くした。今日庵が道に現した表情は、不審庵より更に豊かであった。

白壁の土塀が道より後退して連なり、茅葺の瀟洒な山門風の小さな門が穿たれていた。土塀の手前には、垣根の緑葉が連なり、土塀の下部は見えない。その結果、土塀が緑葉に浮かんでいるような錯覚を憶えた。緑葉の垣根から道までには、緩衝地帯が好くペーブされてあった。其処には、玉砂利が埋込まれ、黒く光っていた。道との境には、竹柵が小さな半円を描き、道と結界を築く。半円形の竹柵を固定するため、半円状に割られた竹が縁石に据えられ、青い一筋の線を描き、繊細なデザイン感覚を感じた。

更に道との境には、緩く弧を描いた花崗岩の縁石が連続的にあり、空間に優しさを現している。弧を描いた縁石は、屈曲した土塀に突き当たる。

此の縁石と、土塀との間のアルコーブ空間は、邸内の私的空間と、道の公共空間との間にあって、半公共的空間を構成するのであった。

眼前に繰り拡げられる此の空間に惹き付けられるのは、此の半公共的アルコーブ空間が、視覚的に豊かな空気を感じさせるためである。此の空間は、人が歩く訳でもなく、集まる訳でもなさそうだ。精神的な圧迫感を柔らげるため、視覚的効果を考えての空間と考えられる。

茅葺門が土塀の連続を切り、単調さを崩し空間にリズムをつくる。茶会に参加する前の心の準備として、精神的高まりを感じさせる装置だ。

土塀の内側には、邸内から立ち上がる背の高い樹木が、第三の垣根を構成する。第一の垣根は道沿いの緑葉、第二の其れは土塀、そして第三の其れは邸内から立ち上る緑葉という訳である。此処では緑葉が、空間の主題である土塀、茅葺門のよい補査役となり、全体的に、優しく閑雅な空間を演出している。

邸内奥から覗く、紅・黄・橙色に彩られた紅葉さえもが、主題たる土塀、茅葺門を引き立てる役に徹しているように見える。

紅葉の奥方に、母屋の入母屋造の屋根だけが僅かに顔を見せ、遠近感を現す。此の空間を維持し続けて来た家元さんに会って見たいと思ったが、無理な話である。

京都でも、日常的空間の優れた例として、此の今日庵の半公共的空間は、十本の指に入るであろう。

開いた扉の処には、竹が一本低い位置に横に据えられ、進入禁止のサインを現す。先刻の夫婦と共に、門前から内を覗いていた時、交通整理中の警備員の男が、「少し丈なら、門内に入って見たらどうですか」と、粋な計らいをして呉れた。

私達は門前に立った。不整形に組まれた石畳が、右斜方に伸び、茶室玄関に至る。石畳には水が打たれ、品格のある表情を現していた。外は陽光を浴び明るいが、邸内は、木立ちが程好く立ち上がり、木洩陽が差す程度で、木立ちの枝葉で幽暗な空間が醸し出されていた。

私などの茶道に関して無教養者が入るには、畏れ多く、気持が畏縮するのであった。同行の夫婦も始めて門内に入るらしく、感激している様子であった。

茶道具店の硝子張りのショーウインドーの前で、スケッチを始めた。スケッチをしている間にも、塀が屈曲した処にある通用門では、着物姿の女性が数人出入するのだった。描きながら、独語(ひとりごと)で、

「素晴らしい空間だなあ」

と思わず、賛嘆の声を発した程だ。昨秋訪れた際のこの感激は忘れられない。久し振りに、日常的に生きている素晴らしい空間に出会った感激で、胸がわくわくしたことを思い出した。

二度目の不審庵は昨秋と同じ佇で立っていた。不審庵の板塀は高く、門は武者構えのため、如何にも、部外者には拒否的に構えているような印象を受けた。

門前の石畳には、水が打たれ、水の透明な被膜を透かし、石が輝くのが分かる。石は乾いた状態では、無機的な固い物体であるが、一度(ひとたび)、水の被膜が掛けられるや、石の持つ色合いが俄然、鮮かに浮き出、別種の物体であるかのような生きた輝きを放つ。

不審庵から今日庵方面への通りにも、水が打たれ、静寂な空気が流れる。水は人間の心を透明にする。全ての迷いを水に流し、純粋な心にして呉れる。

神社仏閣に手水鉢があり、水で清める意味が実感できる。打たれた水は数時間で水蒸気となって蒸発する。あれ程、物の色を瑞々(みずみず)しく浮き上がらせたのは、一瞬間の陽炎のようである。そして、打水された瑞々しい輝きには、塀内の主人の細やかで優しい人柄を感じるのであった。

不審庵門前の瀟洒な町家の軒前で描いている間に、茶道師範の先生のグループが幾組も、門から出て来る。私の眼には、門内に入れる特権階級に見える。

其んな一人、初老の女性が私の背で描くのを見ている。今までは筆ペンで描くスケッチが多かったが、此処では鉛筆で描く。

「後から色付けするんですか。鉛筆だけで仕上げた方が、すごくよい」

と婦人は不審庵のデッサンを見て云う。ご自身も絵を少し描くらしい。主に静物画で、街並のスケッチは描いた事がないらしい。建物を描くのは難しくて敬遠していると話していた。

「茶道関係者ではない私でも、不審庵を見学させて呉れるでしょうか」

「前以て予約しておけば建築関係者であれば、見学できるのではないでしょうか」

婦人は、五十才の時からお茶を習い始めたそうである。それまでは子育てで忙しく、時間的余裕が無かったそうだ。お茶の先生と聴いて、

「武者小路千家は、この近くにあると聴きましたが」

「此処から直ですよ、五分位で行けますよ、今出川通を越えて、武者小路通に出れば直ですよ」

三千家、不審庵、今日庵、官休庵を描く予定なので後で行く積もりである。

「昨秋も偶然、不審庵、今日庵に巡り合ったが、京都は歴史があって感性豊かで、洗練された空間を感じます。此処は大層印象に残り、素晴らしい光景だったので、再訪しました。春には竜安寺を訪ねましたが、学生時代には気が付かなかった素晴らしさがありました。京都にお住まいで羨ましいですね」

と京都の素晴らしい感性を持った空間について話す。

「私の家は、大きな道路に面しているので、騒音で煩く、東京と変わりがありません。一歩路地に入ると、此んなに静かなんですね」

と嘆いていた。婦人は京都の人で、京都白梅町のマンションに住んでいる。

婦人と話しているうちに、私は思い付いたように、そうだそうだ娘の定期演奏会のチケットの事を思い出し、ポケットから入場券を取り出した。

「娘が関西大学の吹奏楽団団員ですが、定期演奏会が十二月にあります。よろしければ聴きに行って下さい」

とチケットを渡すと、値段を見、

「千円ですね、行けないかも知れないが、何かの縁ですので、買わせて頂きます」

と財布から千円札を出しながら云うのであった。

娘は関西方面には、親しい友人が一人もいないため、割当のチケット十枚が一枚も売れずに困っていた。売れ残ったチケットは、自分で負担しなければならないらしい。

私は京都探索中は何時も、チケットを持ち歩いていた。スケッチを描いている際に、覗きに

来る人に、一言お願いしてみようと思っていた。けれども何時もチケットを出すのを忘れてしまい、後で一言、云えばよかったと思うだけであった。

婦人が去った後、婦人に鉛筆だけの方が好いと云われたが、やはり色がないと寂しい。道路にスケッチブックを置き色付けしている間にも、幾人もの茶道関係者が通り過ぎて行く。

不審庵の通りは閑雅な通りで、道行く人も何処となく奥床しく感じられる。中には、不審庵の開いた脇門から、邸内に消えて行く人もいる。

描き終え脇門から内を覗く、菊の生花が垣間見えた。少し位なら構わないだろうと、足を踏み入れようと思ったが、畏れ多く、脇門から先には足を踏み入れられなかった。

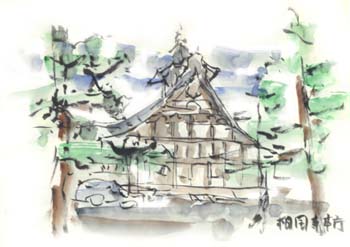

不審庵と背中合わせで北側にある今日庵に歩を進める。遠方からは、ぼんやりとして空間の質は伝わって来なかったが、左手硝子張りの茶道具店の店先からは、間近に接することが出来る。今日庵の茅葺の冠木門が静寂な空間の中に静かに佇む。

昨秋以来、一年振りの今日庵であったが、清楚で奥床しく、古風で気品がある。緑葉、板塀、緑葉と続く、三段構えの結界が印象的である。道路境に据えられた、小さな半円形の竹柵が空間に緊張感を醸し出す。

冠木門に、淡く色付いた紅葉が控目に差し伸べられる。昨秋はもう少し鮮かに紅葉が拡がっていたような気がした。

今日庵が道に現した素晴らしい空間は、主題である土塀、冠木門だけでは、其の閑雅な空間は得られない。副題である紅葉、そして緑葉が空間の重要な要素だ。

不審庵を描いたように、今日庵も、まず鉛筆でしっかりとデッサンをしてから、色付けをした。色はあくまでも淡く、鉛筆の線を生かした絵にする。

先刻の婦人の意見を無意識のうちに、考えていたのかも知れない。奥に見えるのは母屋だろうか、二階建入母屋造の屋根瓦が、紅葉の葉擦れに覗き、さりげない風情である。

今日庵を後にし、武者小路千家・官休庵に向かう。市街を東西に走る今出川通を越し、巾の狭い道を幾つか折れた。直に左手北側に、それらしき土塀の家が見えて来た。

塀上部には、邸内から垣根の緑葉が高く伸び、綺麗に刈り込まれていた。土塀の両端が入口らしい門構えである。土塀の東側は、アルコーブになり、奥に竹柵を据えてあった。此処が正式な玄関のようだ。隣家がぎりぎりまで迫り余裕が感じられない。

道を挟んで向かいの家の前から描いたが、今日庵ほどの感激は得られなかった。

官休庵より同志社大学の正門前に出た。同志社大学、立命館大学と名前を聴くだけで、学生時代の生活が思い起こされ、胸がわくわくする。今夕会う予定のM氏は同志社大学の卒業生である。其んな此んなを思い巡らせながら、大学の校舎を暫らく見詰めていた。

道行く学生の純粋な顔付き、構内に連れだって消えて行く姿に、自分の学生時代をだぶらせ、若さの特権を思うのであった。

一方、何れ彼等が、三十、四十代になり、社会の第一線で働く時期が来た時、社会の厳しさの中で、自らの信念を持ち続けられるだろうか、などと余計な事を考えてしまった。

同志社大学から相国寺は直である。学生風の若者に訊ねた。

「ショウコクジは、何う行ったらいいですか」

三人程に訊ねたが、分からない。地図を見るに、同志社大学と相国寺は隣接しているのだが。後で分かったのだが―ショウコクジ―と云う発音でなく―ソウコクジ―と発音しなければならなかったようであった。

烏丸通の交差点で四人目に訊ねた。

「この先を右に曲れば行けます」

と教えられた。大寺院は地図では位置が分かるが、入口が何処なのか特定しにくいのである。

教えられた通りに、烏丸通りに面した相国寺脇門を潜る。直に左手に、水上勉が小僧として

修行した相国寺塔頭瑞春院の山門が見えて来た。思ったより立派な土塀で囲まれ、内から緑葉が塀越しに差し伸べられ、開かれた門の奥に大きな庫裡が見えた。

門左手には―名作雁の寺―と大きな墨字で書かれた立札があり、更に細かく瑞春院の(ずいしゅんいん)説明書がされてあった。

門前で暫く佇み、水上勉の幼少の頃を思う。瑞春院は、思ったより、遥かに大きな寺であった。斯様な大寺院に、十才足らずの少年が、小僧として、一人で寺の雑務を朝から晩まで務めていたのか、と庫裡の甍(いらか)を見て想うのであった。

寺の清掃、洗濯、食事の仕度と、忙しく明け暮れた水上勉の幼年時代の日々を想う。十才の男子としては、耐えられない毎日であったろう。

|

|

|

| 下鴨神社 | 相国寺本庁 |

|

水上勉は小説―雁の寺―で、寺のあり方の問題点を内部の視点から述べていた。平たく云えば、水上勉は、瑞春院の小僧として、寺に入り、住職に扱き使われていたのであった。

寺の不名誉となるので、雁の寺の舞台である事を、伏せてあるのかと思いきや、逆に舞台であった事を宣伝しているのである。

寺の小僧の生活は、多かれ少なかれ水上勉が経験したようなものだったのであろう。小説雁の寺では、主人公の小僧は和尚を殺して本堂の床下に埋め、寺を脱走したのだった。

実際には、水上勉は数年で、瑞春院を逃げ出したところを相国寺の別の塔頭に拾われ、数ヶ月間、その塔頭で小僧の務めをし、その後、等持院の小僧となった。

水上勉の生活の匂いを体験しようと、瑞春院山門を潜った。石畳を右手に歩を進め、玄関に至るが傍らの壁に―一般の拝観お断りします―との貼紙がしてあり拝観は出来そうになかった。門から堂宇の前庭の空間に触れた丈であった。

瑞春院を後にし、相国寺境内を探索する。寺地の景観は整然と区画され、各塔頭から差し伸べられる松の巨樹の枝葉が印象的だ。平城(ひらじろ)ならぬ平寺であるため、起伏のある寺地を見慣れた私にとっては、単調な印象だけしか残らない。M氏は、同志社中学に通っていた頃は、我が庭の如く相国寺境内を歩いていたらしい。 各塔頭は、探索者とは無縁に静かに佇み、息づいていた。

折角相国寺に来て、何処も拝観できないのも面白くない。北端にある相国寺承天閣美術館を見学することにした。相国寺本庁横の門を潜り、細長い内庭に出た。石畳が美術館まで伸び、寺の堂宇が石畳の道に接してある。

美術館には先客二人がいる丈であった。展示品は、掛軸とか陶器が多く、私には余り印象に残らない。

勉強不足で反省せねばならないが、此処で金閣寺、銀閣寺が相国寺の末寺である事を知った。美術館にその模型が展示され、大きな写真が掛けられてあった。華麗な金閣寺、銀閣寺の空間からは、相国寺の静かな佇は想像も出来ない。

室町幕府は南禅寺を京都五山の上とし、天竜寺を第一位、臨済宗相国寺派大本山として、夢窓国師を開山とする相国寺を、五山第二位とした。金閣寺、銀閣寺を未寺に持つ相国寺は足利家の帰依が篤っ(あつか)たのであろう。相国寺の西側には花の御所と呼ばれた室町幕府があった。

地図を見るに、京都御所の直北側に相国寺は位置する。足利義満創建だけに、その権勢は相当のものであったと思われる。

相国寺の東脇門を潜り、下鴨神社への道を行く。脇門に続く道を真直に進んで、寺町通に突き当たった。

寺町通は秀吉の計画に基づきできたらしい。寺町通の東側に南から本願寺、仏陀寺、十念寺、阿弥陀寺、光明寺と立ち並ぶ。時折、探索者が訪れる位で各寺共、静かな佇を今に残す。

寺町通を北に歩を進め、寺が途切れた辺に、右手に折れる通りがあった。殺風景な道であ

る。道の先方は広々とした風景である。突き当たりは賀茂川だ。

賀茂川沿いの道に出、草の生えた土手を川縁に降りた。川縁の散策路は、ジョギングしたり、散策する人達が行き交い、長閑な風景だ。

南方に河原町通に通ずる葵橋が水平線を強調して差し掛かっていた。遥か彼方には、東山連山が夕日を浴び薄紫色に靡いている。対岸の紅葉も夕陽を浴び輝いているが、寂しげな光景である。紅葉が散る前の一瞬間の華やかさのため、そう感じられるのか、それとも暮れなずむ淡い陽を受けているからだろうか。

浅い流れの中に、二三羽の鴨が泳ぐ。浅瀬に足をつけ彫刻のようにじっとして動かない鷺の姿は、夜の帳を待っているかのようだ。

葵橋を渡り、下鴨本通を北に進む。直に右手奥に、下鴨神社の攝社河合神社の朱色の鳥居が見えてきた。曇空で、加うるに鬱蒼とした木立ちで蔽われているため、まだ三時頃だというのに夕方のように薄暗い境内だ。

鳥居前の道が交差した処の広場で描く。鳥居の左手に、小ぢんまりとした社殿が、紅・黄・橙色の錦秋に包まれて佇む。一の鳥居の奥に二の鳥居が、小さく見え遠近感がある。鳥居を潜った処は更に暗く、社殿前に据えられた堤燈には、蝋燭の燈が灯(とも)されていた。

幾らか陽が差せば、紅葉が輝き、空間に奥行きが出、変化ある光景になるのだが、陽が顔を出す気配は全くない。

鳥居を潜り、河合神社社殿を左手に見ながら歩を進め、下鴨神社の参道に出た。私は下鴨神社の正面参道ではなく、西脇門から参道に出たらしい。参道に出る手前に、巾広で、奥深い小砂利の敷詰められた馬場があった。参道と馬場の間には巨樹が立ち上がり、視覚的に分離された空間を想わせる。広々とした馬場では、小学生三人がボール遊びに夢中であった。巨樹に囲まれた馬場で遊べるとは、都会の子供達にとっては、羨ましい限りであろう。

今、私が歩いてきた道の両側に聳(そそ)り立つ巨樹の森は―糺の(ただす)森―と云われる。糺とは河合と云う意味で、賀茂川と高野川が合流して鴨川となる三角地帯に広がる森ゆえに―糺ノ森―と云われる。河が合わさった処にある森と云う意味である。森には、古木が佇立(ちょりつ)し、幽暗な空間を構成する。

参道を進み、一の鳥居の前庭に出た。曇天のせいか鳥居越しに見る境内は落着いた佇だ。

境内を一巡して、参道に戻った頃には、夜の気配を感じさせるほど暗くなっていた。其れでも、これから参拝する客がちらほら歩いて来る。縁結びの神様のため、若い女性が一人で参拝に来るのが目立つ。私のような探索者ではなく、彼女達は脇目も振らず、真剣な顔付きでひたすら社殿を眼指して歩を進めていた。暗い参道をもくもくと歩く彼女達の姿には、思い詰めた一途な信念を感じる。

参道は相当に長い。正面の朱色の鳥居を潜って車道に出た。其処から更に真直に参道が南方に伸びる。其処は下鴨神社の境内ではないのだろうと思われるが、風情のある参道だ。道の両側には人家が立ち並び、静かな佇である。

幽暗な参道を降り切り、車道に出る。仕事帰りの車で道路は込み合い、俗界に戻って来たような印象だ。

高野川に掛かる河合橋を渡れば、叡山電鉄出町柳駅である。駅周辺は思ったより賑やかな商店街だ。

駅前広場を見渡した。まだM氏は来ていない。三十分程、駅前の喫茶店で、原稿を書きながら待つ。

駅ビルの一階ピロティで、私より先にM氏が待っていた。背広姿の彼しか知らなかったので、ジャンパー姿を見た瞬間には、二年ほど会っていないせいもあるかも知れないが、多少老けたような印象だった。

「守本さん、携帯電話に電話したんですが通じませんでした。三十分ほど早く来て、其処の喫茶店でお茶を飲んでいました」

「先生、直ここがわかりましたか」

彼は私が建築設計をしているので、慣例的に私を呼ぶ際には―先生―と云う。勿論私は自分を先生と思っている訳ではない。単なる呼称と思っている。

駅近辺の飲屋にでも入ろうかと思っていたが、彼は直にタクシーを拾い、運転手に行先を指示した。

車は細い路地の住宅街に進み、高い塀のある家の前に止まった。広東料理屋に行く事は電話で聴いていた。此んな処に料理屋があるとは、地元の人でなければ分からない。連なる塀が切れた処が入口であるが、明りもなければ、サインもない。ただ道に風情ある門が開かれているだけである。

門を入って、右斜に伸びた古びた飛石伝いに玄関に導かれる。露地の両側には、さりげなく小灌木が植えられ、玄関へのアプローチ路として、客にこれから食する料理への期待感を抱かせる心憎い許りの演出空間である。京都の町家によく見られる通り庭の手法を飛石と小潅木で演出している。

玄関に入るや、若い仲居さんに、上がって直左の和室六帖間に案内された。六帖の和室中央に大きな円卓が据えられ、二人だけでは、寂しい感じもする設えだ。踏込床(ふみこみどこ)には花が活けられ、壁にはザラザラしたベージュ色の土塀が塗られていた。壁掛暖房機のレターンの風が私の足に吹き付け寒い。冷房になっているのではと思う程だ。

M氏とは積もる話もあるが、会えば近況というよりか、現況の話になる。車で到着したため、此処が京都のどの辺なのか見当が付かない。其の時もって来た箸入袋には、下鴨膳部町と印刷されていた。随分と、京都市街の北方に位置している訳である。彼がこれから事業化する予定の忌避剤の件を訊ねた。

「犬、猫、蛇等の動物が嫌がる臭いを出して、撃退する匂剤のようなものですわ。百円ショップで売る準備をしている最中ですわ」

「何処で其の忌避剤を作っているんですか」

「京都の南の外れ、小高い丘の上に一軒家を借りて作っています。何せ臭が、きつうて、臭が衣服や体に、沁み込んでしまい。今も先生に会う前に、家でシャワーを浴びて来ましたわ」

其の作業所に一日中いるので、そうなるらしい。

私の息子の件で、夢にまで見ていたJリーグへの道、サッカー人生のとば口で、躓き挫折したことを話す。

「そりゃ先生、私もマラソンをしているが、狭い範囲の処でしている分にはよいが、一歩広い世界に出ると、こいつには絶対に敵(かな)わん相手がいるんですわ。逆立ちしても敵わん相手ですわ。息子さん、そう云う経験をしたん違いますか」

併し彼は、今だに仲間と共に走っているようで、マラソンの話になると、眼が輝き出す。

私が現在、京都奈良の紀行文を書いている事を話した。

「京都の紅葉は素晴らしく、寺に沢山ある楓も、其の一本に至るまで人間の意志があるかのように想え、それを言葉で表現すればー素晴らしい錦秋ーとなる。でも、一つの文章の中で、錦秋、錦秋と至る処に出て来ると読む人も、いい加減に辟易してしまう。同じ情景を表現するのに、違った言葉で表現しなければならない」

「先生、それは不味いですわ。行が替わる度に錦秋が出て来たんでは、読む方もうんざりしますわ」

この男は一体、何を考えているのかと、彼は呆れたような顔付きである。錦秋の話に二人で、広東料理ー蕪庵(ぶあん)ーの六帖間で大笑いした。

蕪庵を出、住宅街を歩いて行く。この界隈には、同じような料理屋が数軒あった。板塀が途切れた入口に、仄かな赤みを帯びた明かりが、店であるサインを現していた。

その後、ショットバーで軽く飲んで、修学院離宮近くのM宅に向かう。M宅は修学院離宮の北方にある赤山禅院近くである。車で川沿いを登って行く、幽かに見覚えのある光景であった。昨秋、修学院離宮から山沿いの閑静な住宅街を通り、赤山禅院の紅葉を愛でた際に歩いた道だ。

赤山禅院の参道入口を左に折れ、新しい住宅街に入る。その一角がM宅である。

車の気配を察し、直に奥さんが出て来た。奥さんに会うのは始めてだ。気さくで、可愛らしい、京人形のようにふっくらとした顔立ちの京都美人である。出身は京都でなく広島だそうである。

親類以外の家を訪ね、お世話になるのは、学生時代以来の事である。玄関の上り框を(がまち)上がって、直右手に居間に入る扉があった。

居間のソファーに座り、暫く京都、東京の話をするが、奥さんには始めて会う上に、一晩お世話になる図々しさに、自分自身呆れる許りである。居間の奥に食堂、台所があり、居間との境にはサイドボードが置かれ、空間的に分離された設計だ。

居間の隅には、マッキントッシュのパソコンが置かれてあった。彼は忌避剤のパッケージのデザインをパソコンでしているという。

眠そうにしている私を見て奥さんが、

「お風呂の湯を取り替えておきましたので、お入りになりますか。パジャマも置いておきました」

と気遣って下さる。彼から着替えを持参するように前以て連絡があったので、用意はしてあるが、私は旅先では何時も、三日程、着たままなので、下着は必要ないと思っていた。清潔好きの奥様の手前、今日は一日だけで着替えることにした。

風呂から上がり、暫くして二階の和室に案内された。廊下の突き当たりにある和室六帖間は、まだ真新しく、左手には床の間、六帖の長手二間側には地窓が切られ、料亭の個室部屋のようなつくりであった。

六帖間には、既に真新しい布団が敷かれてあったが、清潔で潜り込むのが憚れ(はばか)た。足元には湯湯婆(ゆたんぽ)まで入れられてあった。更に、枕元には水の入った器とグラスまで置かれてあり、改めて奥さんの優しい性格を思うのであった。我家では、とても考えられない事である。恐る恐る布団に潜り込む。酒を飲んでいたためか、直に深い静寂へと引き込まれて行った。

|

Copyright(C) Sousekei All rights reserved.