|

| サイトリスト | ||||

|

古都ー光と影 TOP 大和路ー光と影1 大和路ー光と影2 大和路ー光と影3 京都ー光と影1 |

京都ー光と影2 京都ー光と影3 イタリアの町並 アフガニスタンの町並 |

| 5 西山の寺ー大原野神社・勝持寺・金蔵寺・願徳寺 | 5 西山の寺ー大原野神社・勝持寺・金蔵寺・願徳寺-スケッチギャラリーへ | おすすめサイト | ||||||

|

|

|

||||||

| 金蔵寺への道 | 願徳寺如意輪観音像 | |||||||

|

|

|||||||

| 金蔵寺参道 | 金蔵寺本堂. | |||||||

| 京都インデックス | ||||||||

|

||||||||

| 古都ー光と影・関連サイト | ||||||||

| 読後感想 山口佳延写生風景 絵と文 建築家・山口佳延 |

||||||||

|

五 西山の寺ー大原野神社・勝持寺・金蔵寺・願徳寺

阪急京都線長岡天神駅で下車。長岡天神駅で下車すれば、西山周辺に点在する寺院へのバス便があるに違いない。もしバス便がなくても、寺院の幾つかは歩いて行けるであろう。キップを自動改札機に通した。改札口の駅員に、

「ゼンボウジへのバス停は何処ですか」

駅員の男は怪訝そうな顔で、

「あゝヨシミネデラね、此処からはバスは出てませんよ、二つ先の東向日駅からでないと、歩いては相当に距離がありますよ」

「そうですか、切符を自動改札機に通してしまった」

私は自動改札機に眼をやった。

「証明書を発行します。東向日駅には連絡をしておきます。これを持って行って下さい」

駅員は、そう云って、小さな紙を呉れた。その小片を持って私は再び、プラットフォームにむかった。東向日駅のバスターミナルから灰方行のバスに乗った。京都の向日市は筍の産地であることは向日市出身の友人がいたので知っていた。

人家が立て込んだ市内にも、至る処に竹林がある。バスは竹薮の切り通しを走ったり、竹林を片側に眺めやったりして突き進む。人家が立て込んだ市内を抜けても、竹薮に囲まれた民家が、車窓を流れてゆく。

バスは阪急京都線の車窓から幾度も眺めたことのある西山の山並に向かって進む。いつまでも山並に向かって走っていると思ったが、既にバスは、その山裾に差し掛かっているのに気がついた。遠方からは山並の裾野と認識できるのだが、裾野では、前方に山並が間近に迫り、なだらかな稜線を描くため、気持が其方に向き、山裾の人になっているのに気付かない。

垣根越しに人家の入母屋の屋根が覗き、庭から数本の樹木が立ち上がる。周りには、撓に(たわわ)実を付けた稲穂が黄金色に頭を垂れている。棚田は山に近付くに連れ、段々に横に筋を引く。横筋は山麓の緑葉と溶け合い、濃緑の緑海に吸い込まれてゆく。

斯様な車窓の光景は、何時迄、眺めていても飽(あ)きることを知らない。終点のないバスならば、その儘、ずっと乗り続けていたい。

灰方に近付くに連れ、更に田園風景が拡がり、山並が眼前に大きく迫る。此処が同じ日本であることが不思議に思える。都会のビル群を見慣れている身にとっては。

バスが善峰に近付いた辺では、竹薮には更に竹が密生していた。バス道路より竹薮は高い位置にある。当然、竹薮の土手が道路に剥き出ることになる。土手は垂直に人口的に築かれてあるのでは無く、自然の法面になっている。其の法面に竹の根が、蛇のように、のた打ち回り、厳しい表情を現す。

竹薮では、幾本もの竹が人間の肩幅ほどの間隔で、立ち上がり、竹林内には枯れた暗さがあった。竹薮の層が薄い処では、奥方から淡い陽が差し、竹の葉を薄緑色に輝かせる。

バスが灰方に着いた時、運転手が、わざわざ私の席に来て、

「善峰寺へは、此処で降りた方が近いですが・・・」

そう教えて呉れた。バスに乗る時、善峰寺に行くかどうか運転手に訊いた。それを憶えていて、気遣って呉れたのだ。何と親切な運転手さんだろう。

「あゝ、そうですか。終点南春日町まで行って、勝持寺の方に行こうと思います」

西山山麓の寺であれば、何所でもよかった。どうせなら終点までに行って、もう少しの間、車窓に流れる景色を愉しみたかった。運転手さんは、終点南春日町でも、勝持寺への道の入口をバスから降り、指差して教えて呉れた。

アスファルト道を勝持寺を眼指す。アスファルト道を歩くのは、車窓から眺めている分には気付かなかったが、無味乾燥で何とも味気ない気分だ。

人家の間を通り抜ける。直に広々とした田園風景になり、山は眼前に迫って来た。前方の山裾に大原野神社がある筈だ。道は緩く左方に孤を描き緑葉に吸い込まれてゆく。

左手に―正法寺―の立派な石碑が立つ。小さな川の向こうの下がった処に、正法寺の堂宇が、木立ちの葉擦れに見えた。風情のある景観に惹き付けられ、左に折れる。

小さな川、社家川に真新しい朱色の橋が掛かっていた。橋近くの護岸工事をしている最中であった。護岸の仕方が面白い。十センチメートル四方の角材を二本一組に、四段にして川岸に斜めに築き、各段の隙間に砂利を詰め込んで護岸にしている。

護岸の構法としては、現場打ちのコンクリートか、コンクリートブロックを積み上げたものが多い。昔であれば、自然石で築いたのであろう。木製の護岸では十年も経たない間に朽(く)ちてしまうだろう。寺へのアプローチであるからして斯様なディテールを使っているのだろうか。けれども、木製の護岸のディテールには、環境への関わり方への設計家の並々ならぬ意気込みを感ずる。

後ろの方から、同じバスに乗っていた法事の恰好をした人達三人が来た。彼等は正法寺の方丈に入って行った。林に包まれた境内には堂宇が幾つか点在する。奥方に―○○の庭ーと書かれた立札があった入園料を徴収する積もりなのか。扉の透間から覗いて見た。幾つかの石が大味な印象で置かれてあった気がする。境内を足早に見て廻り、朱色の橋に戻った。

正法寺の石碑が立つ処からは、大原野神社は近い。右方に石段が山に向かって真直に伸び、頂に石鳥居が結界を現していた。石段は緑葉を破り、緑葉に吸い込まれる。石鳥居は神社の空気を切り取って立つ。

神社の参道は永い。参道の右手の蓮池では遠足の小学生が、此処其処で遊んでいた。蓮池の周りには、神社によくある湿っぽさは無く、からっと乾いた淡白な空気が漂っていた。

境内に一角に笹に囲まれて、大きな歌碑があった。地元出身の植松寿樹の歌である。

竹群は降る音ありて更くるらむ雪の一夜を来て泊りたし

小広場に面した石段の先方に、朱色の小さな社殿が立つ。右手には社務所が木立ち包まれてある。社殿の背は緑海で蔽われ、処々に巨樹の樹幹が樹々の葉擦れに垣間見える。重畳た(ちょうじょう)る緑海に剥き出た樹幹は、煩悩の中に浮かぶ一筋の光明のようだ。

大原野神社は、奈良時代長岡京遷都により、、藤原氏の氏神春日明神を勧請して開かれたと云われる。遥かに遠い奈良の春日大社に参拝する苦労を、長岡京近くの大原野神社に参詣することで、替えたのである。

帰り掛け、参道の右手に勝持寺への近道があった。近道の両側は小暗い竹薮だ。殆ど人も通らないらしく、枯枝が小径に横倒しになり、枯れ葉が積もった小径を塞(ふさ)ぐ。それだけに、幽暗な小径には湿っぽい妖気を感ずる。

小径には、落葉の層が厚く積み重なり、足をのせる度に、ふわっとしたクッションを足裏に受け、心地好い足触りを感じた。程なく傾斜の急な坂道に出た。右方に折れれば勝持寺だ。

かなり傾斜の強(きつ)い参道は、コンクリート洗出し仕上げで、参道の路面に小粒の石が顕れている。参道の両脇には、水路と云うより側溝と云った方が妥当な溝が切られ、僅かな水が、側溝を勢いよく流れ落ちていた。

私は坂道の参道に脇から足を踏み入れたのだが、それでも結構永く感じた。宇治にある興聖寺と似た方法をとった参道であるが、興聖寺ほどの幽暗な印象は全くない。ましてや結界などは感ずるべくもない。

コンクリート洗出し仕上げの坂道が、うんざりするほどの永さで連なる。更に、参道を築く際、無理に地山を切り下げたためか、立ち上がる樹木の根が無残に剥き出、見るに耐えない姿を呈している。

根に付着した土が、雨で浚(さら)われ、切り下げられた土手の上方が、木の根で被さるように迫り上がっていた。

味気ない参道を只管進む。坂道の参道は石垣に突き当たった。其処は石垣に囲まれ、閉所恐怖症になりそうな空間だ。石垣の右手から時々、人が出て来る。

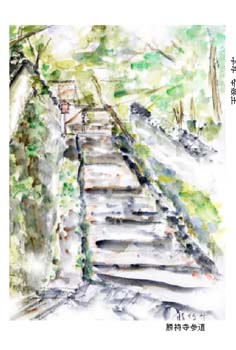

参道を上がって石垣に辿り着き、右方に眼をやった。私は息を呑んだ。其処には斜めに永い石段が伸びていた。石段の頂には、小さく瀟洒な(しょうしゃ)茅葺の山門が佇む。山門脇に立ち上がった楓が差し掛ける枝葉の葉擦れに、その姿が僅かに垣間見られる。山門の奥方には、勝持寺の庫裡だろうか、茅葺の屋根が僅かに覗く。

其等、勝持寺の堂宇が、石段の両側に聳(そそ)り立つ土塀の狭い空間に挟まれて、小さく見えるのであった。石段の左方には幅五十センチメートル程の浅い水路が切られ、処々草が生え、瑞々しい薄緑色を現している。水路からは、処々に薄緑色に彩られた閑雅な石垣が、高く積まれ途中から一気に石段の勾配なりに葺き降りる。其の石段の上部には、漆喰で塗り固められた土塀が、石段の勾配なりに、連なり、土塀の頂には瓦がのっている。

境内からは、陽光を浴びた緑葉が、石段に差し掛かり、空間に深みを与えている。石段の右手にも水路が切られ、石段なりに植込みが連なる。

植込みの幅は七十センチメートル位で、其処から、左方の土塀より低い土塀が、石段なりに葺き降る。右方の邸内からは、色取どりに彩られた枝葉が、まるで天真爛漫な少年の姿のように張り出していた。

其等の空間要素に、初秋の哀れを誘う陽光が差し掛かる。緑葉は色取どりに輝き、石段は影の部分は鈍い色を放ち、陽を受けた部分は白く輝くのであった。

其の光景を眼にし、まだ狭い社会だけしか知らない天衣無縫な少年の姿が重なり、広い社会に羽(は)撃(ばた)く力を内在した、少年の純粋無垢な可能性を感ずるのであった。

石段の下方からスケッチをする間に、数人の探索者が、石段を降りて来た。これから訪れる人も、静かに石段を上がり、小さな山門に吸い込まれて行った。

山門を潜って、飛石伝いに足を進めた。正面に受付がある。小さな引違いの硝子窓は閉められていた。硝子越しに見えるカウンターの上には、勝持寺に関する小冊子が積み上げられてあった。けれども人影は見当たらない。硝子戸をトントンと、手の甲で叩いた。暫くして奥方から受付の女性が出て来た。山里の寺にしては愛想の悪い女性だった。受付を済ませ、左方の本堂に飛石伝いに進んだ。

本堂はそれ程、見るべきものが無い。本堂右手に立つ瑠璃光殿へ、広縁を折れ曲がって進む。先刻歩いて来た閑寂な石段に比べ、境内の堂宇には心打たれるものが少ない。

瑠璃光殿は狭く、堂内には、幾つかの仏像が横並びに安置されてあった。其の内の西行像をスケッチする。

堂内の壁に伝教大師最澄の詞が(ことば)、掲げられてあった。

己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり

一隅を照らすものこれ則ち国の宝なり

最澄の詞は、混沌たる社会にあって、真理を含蓄ある言葉でよく表現している。其の詞には、自分自身、身が引き締まる想いを感ずる。

併し、詞を掲げるだけで、詞の意味する真理が実践されるのだろうか。空間の質に、詞が追求する真理が感じられない。昔人の遺産を受け継ぐのみで、未来への展望が見えない。

堂宇には見るべきものはない。本堂から一段下がってある公園風の境内には、桜の木が数百本植えられていた。春桜花の季節には、さぞかし素晴らしい眺めであろう。鳥羽上皇に仕えた北面の武士佐藤義清は、保延六年(一一四〇年)勝持寺に於て出家し、西行と名を改め、庵を勝持寺に結んだ。桜を愛した西行は境内に一本の桜を植えた。現在境内に残る其の桜は三代目の木だそうで、西行桜と呼ばれ、参拝客に親しまれている。

以来、勝持寺には多くの桜の木が植えられ現在に至る。勝持寺が―花の寺―と云われる所以(ゆえん)である。

ベンチやテーブルが、処々に置かれた公園風の境内を一廻りし、山門を出た。山門を出たところの壁に、願徳寺と書かれた小さな看板があった。矢印が左方に向き、傍に―国宝如意輪観世音菩薩像―と記されてあった。

矢印に促されるように、左方の小径に折れた。眼前に広々と開けた光景が現れた。樹々が途切れた処から、京都市街が一望にできた。西山山麓の緑葉を引いた景色は、遠ざかるに連れ、家並と溶け合い、白っぽい市街に変化してゆく。市街にも処々に緑葉の島が浮かぶ。市街は横に永く伸び、西山山麓の緑葉に吸い込まれる。市街の遥か彼方には、東山連山が薄紫色に霞み、なだらかに永く連なっている。

斯して見るに、京都市街は東方の比叡から連なる東山連山、西方の嵐山、西山連山に挟まれ、北方の鷹峯に連なる山に至り、南方は広く拓けた地形であることが、よく分かる。

願徳寺前は、勝持寺の駐車場に利用されている。願徳寺の入口には―参拝客以外は入らないように―と書かれた貼紙がしてあった。

門を潜った時、ピンポーンとベルが鳴った。門の側にある受付に、住職さんらしき僧侶が出て来た。参拝客でもないのに、門内に足を踏み入れゝば、ピンポーンと連絡を告げるベルが鳴ってしまい、その都度、住職さんは奥方から急いで出て来なければならない。貼紙したくなる気持は理解できる。

受付を済ませた後、金蔵寺への道を訊いたが、住職さんは面倒臭そうに、

「金蔵寺へは、一度正法寺の方に戻ってから行った方が・・・。山道から行けないことも無いが、裏手の小塩山を越え、再び降って行かねばならない。二時間ほどかかるかも知れない。山道へはその道を上がって・・・」

簡単な概略図では、勝持寺から金蔵寺へは西南に一直線である。来た道を戻って行くより、山道を歩いた方が近いし風情ある景色が愉しめる、と思って訊いた。

「それは小塩山の頂上からはいゝ眺めですよ」

地図には小塩山の高さは六三九メートルと載っている。東京の奥多摩高水三山がそれ位の高さだ。となれば、ちょっとした登山なみのハイキングだ。九月とは云えまだ暑い。それに登山の恰好でもない。小塩山を越えて金蔵寺に行くか、降って行くか迷った。

住職さんは大声で

「開けてください!」

別棟の鉄筋コンクリート造の本堂に向かって声を放った。本堂と呼ぶには、お世辞にも趣きがあるとは云えない小さな堂に、私は向かった。声を放ってあったので、既に堂の扉は開かれていた。

四五段の階段を上がって堂内に足を踏み入れた。右手に堂守の女性が座っていた。堂守では無く、住職さんの奥さんだったのかも知れない。

参拝客がそう多くもない寺では、受付や堂守に日当を払うだけでも寺としては、負担が大きい。堂守の女性が、マニュアルに則り(のっと)、安置された仏像の説明を始めた。説明を始める前に、

「扇風機をつけましょうか」

堂内はそれ程暑くはなかった、

「いゝえ大丈夫です」

左手に安置された聖徳太子ニ歳像は、竪に像が分割できるらしい。像の体内から、板碑が数枚見つかり、其の写真が堂内の壁に掲げられてあった。

正面中央には、本尊如意輪観世音菩薩半跏像が安置され、金属のように鈍い光沢を放っていた。如意輪観世音菩薩像は榧(かや)の一本造である。応仁の乱の時に寺は焼亡したが、像は境内の土に埋められ、火災を免れ(まぬが)たらしい。

探索者は一人だけだ。徐ろ(おもむ)にスケッチブックを開き、本尊を描き始めた。堂守の女性は仏像の説明も終わり、

「扉を閉めておきましょうか」

と云って外に出て行った。これで堂内に私は一人きりになった。榧の一木造の観音像の上半身を、六号のスケッチブックに描いた。

奈良聖林寺の十一面観音像は漆箔が(しっぱく)施されていたが、永い歳月のうちに、金箔が剥がれ、漆の黒と黄金色の金箔が微妙に入り混じり、歴史の永さを感じさせた像であった。願徳寺の観音像は、木の素地だけで、何の仕上げも施されてない。木が持つ油分が表面に染み出、一見、材質は金属なのでは、と想わせる程、艶々とした光沢を放つ。寄木造であれば、部分的に拙(まず)いと想われる箇処は取り替えられる。一木造では、それは許されない。失敗すればゼロから遣り直さねばならない。

観音像の胸の筋肉の盛り上がりは生身の人間の其れより肉感的である。左肩から右腰に掛け下ろされた衣の襞(ひだ)は柔らかなテクスチャーであり、衣に包まれた肉体が想像できる。左膝は胡座をかき、右膝は下に垂らした安定感のあるプロポーションである。一本の木でこれだけの造型が出来るとは、その造詣の深さには驚く許りだ。

ただ残念なことに、観音像を安置する堂が、何とも観音像の終の住栖には相応しくない。鉄筋コンクリート造の堂から受ける印象は何もない。これでは堂などなくし、自然の儘に放置されていた方が、まだ観音像にとっては相応しい空間なのでは・・・。

安易に安っぽい堂を建てるのでなく、長期計画に基づき、数千年後まで精神的にも見られる造詣力豊かな堂が建てられないものか・・・。

因(ちな)みに本尊如意輪観世音菩薩像は千二百年ほど前、平安時代前期の貞観時代のものである。観音像は、中国よりの渡来仏の説、中国よりの渡来人による作品である説と両説ある。

随分永く願徳寺にいた。住職さんに礼を述べ願徳寺の門を出た。

|

|

|

| 勝持寺参道 | 勝持寺山門 |

|

願徳寺の住職さんが云っていた小塩山を越えて金蔵寺に行こう、と山道の方に歩き掛けた。けれども二時間の山道には、ハイキングの準備もしてない故に、来た道を引き返し、正法寺の先の道を金蔵寺に行くことにした。

勝持寺の永い坂道の参道を降りる。コンクリート洗出し仕上げの参道が終った処に、勝持寺の旧い仁王門が立つ。勝持寺の栞によれば応仁の乱の兵火を免れた最古の建物であると云う。 両側から差し掛かる巨樹の枝葉で、仁王門近辺は古色蒼然とした空間である。仁王門から下の道路には、高い石段が伸びる。石段下から仁王門を望む。盛時の勝持寺の面影を色濃く残した、素晴らしい空間である。

再びアスファルト道路を歩く。正法寺を過ぎ、右方に折れ、金蔵寺への道に入った。道の両側の竹薮には、人の肩幅ほどの間隔で竹が林立する。

竹薮の連なる道に踏み入ってから、十五分位で金蔵寺に着くと思っていた。ところが三十分経(た)っても金蔵寺は現れない。

棚田に植わる撓な黄金色に実った稲が横に幾筋も伸び、その間に処々民家の屋根が覗く。棚田の向こうには、緑葉が生繁り、其の背に濃緑の山並が控える。大和の―山の辺の道―に似た田園風景だ。

道は歩くに連れ、登り坂になる。先方から勝持寺で会った人が降りて来た。

「まだまだありますよ、三十分程、金蔵寺まであります。この辺から山道になりますよ」

程なく閑静な道になり、登り道は強(きつ)くなる。左方に車道と別れ山道があった。立札に―東海自然歩道―とあった。其の山道に足を踏み入れた。

道の両側は深い竹薮だ。その中を緩く孤を描いて、山道にしては巾広の道が伸びる。道には竹の落葉が幾層にも積み重なる。行き交う人も殆どいない蝮が出そうな湿っぽさがあり、道の処々に剥き出た竹の根に、はっと身構えることも暫々である。途中、右手に杉の巨樹の林があった。

一人とぼとぼと疲れた体を進める。金蔵寺はまだかまだかと期待するのだが・・・。金蔵寺は近いと思って歩いていただけに、早く山門の姿が見えないかと思ってしまうのである。

やっと金蔵寺の山門への山道に出た。其処にオートバイに乗った若い男が、うろうろとしていた。それを見、私は山門は近いに違いないと思った。

右に折れて行く。直に左方に朱色の山門が見えて来た。山門を潜る。傾斜の強(きつ)い石段が、途中、踊場を挟んで上方に伸びる。

石段の左手に高い石垣が積まれ、其の上に鐘楼が立つ。石段の両側からは、楓の瑞々しい緑葉が差し掛かり、陽を受けて萌黄色に輝いていた。

石段を上がった処の広場に面し、左手に金蔵寺方丈がある。正面の石段を上がれば本堂である。

本堂の戸は閉められていた。本堂広縁には、土足厳禁と注意書があったが、広縁は砂利混じりの砂で汚く(きたな)、とても靴を脱いで上がる気にはなれない。

本堂前を右手に行けば見晴台がある。昼食にしようと林の中の道を見晴台に向かった。其処には親子連れが三人いた。犬が一匹放され、私の姿を見るや、わんわんと吠え立て、静寂を破るのだった。子供は簡便な見晴台のベンチに座り、ギターの練習中だが、父親と母親は、広場中央の草叢(くさむら)に寝転がっていた。親子三人水入らずで、この空間に浸っていたようだ。

突然の闖入者に父親は起き上がり、犬の首環に綱を掛けた。

おにぎりを食べながら、展望台から京都市街をスケッチし始めた。展望台からは京都市街が一望の下である。真中にひよっろっと立つのが京都タワーか。東山連山が宇治の方まで連なっているのが、手に取るように分かる。町の色は何色であるのか、茶、赤、白色と定まらぬ色合いを現す。短時間では克明に描く訳にもいかず、これはと思う色がなく、白、赤、グレイと思い付く儘、色をスケッチブックにのせる。

そのうちに親子は犬を連れて帰って行った。多分、車で近くまできているに違いない。相前後して私も見晴台を後にする。

今日はオリンピック、サッカー日本対スロバキアの試合だ。六時キックオフ、それまでに豊津に帰らねばならない。

娘は今日は、吹奏楽団の学年コンパとか云っていた。当初は娘のアパート、コーポ滝川で、コンパをする予定だったらしい。急遽、私が訪れたため、別の場所に移したようだ。金銭(かね)にピーピーした連中ゆえに、いつも下宿生のアパートを持回りでコンパに使っているらしい。

自宅通学生の家の方が、ゆったりとしていゝのではと尋ねたところ、自宅生は奈良の橿原とか芦屋などで大学からは遠く、集まるのが大変なのだ、と娘は云っていた。こう云ったコンパも、学生時代にしか経験できない集まりだ。

娘はコンパ中でも、日本対スロバキアの試合は見る、と張り切っていた。結局、コンパの場所が見つからず、学年コンパは中止になった。恰も私の責任であるかのようであった。

金蔵寺山門から来た道を一気に下山する。登って来た時と、下山とでは道の印象が異なる。光景が違って見えるのだ。光が差す具合もそれに関係するのかも知れない。下りの光景の方が明るい印象なのだ。

それもその筈だ。金蔵寺への登り道では、山門はまだかまだかと待ち望みながら歩いた。下りでは、日本対スロバキアのサッカーの試合が待っていたのである。

下山路の山道を過ぎ、川沿いの人家を歩いていた。小さな川に差し掛かる橋に面した家の前で、男が白いカローラを洗っていた。竹薮が至る処に、散在するため、先刻来、地元の人に訊こうと思っていたが、機会がなかった。

「この辺の竹は、筍をとるためにあるんですか。竹薮が彼方此方にありますが・・・」

男はカローラを洗う手を休め、私の方に眼を向け、

「いや、これはそうではない。この辺の筍は苦くて余り旨くない。竹は次から次にどんどん生えて来る。一年で、ほらあの太さ位に成長する」

と男は云って、裏山に鬱蒼(うっそう)と立ち上がる竹薮の一本を指差した。

「一年で、あんなに太く高くなるんですか」

「中には細い竹もあるが、それは生まれ付き小さいので、太いたけとは同じ月日が経っている。その後の(うしろ)作業場の中にも竹が伸び、ほっておけば、トタン屋根を突き破ってしまう程の成長力がある。筍は地表に頭を出す前に堀り出さねばならない。ニョキニョキ地表に出たのでは旨くない」

私が傍らに立つ柿木を指指し、

「あれは柿の木ですか、沢山実がついてますね」

「何とか云う柿の木で、粒は小さいが一応食べられる。ほら、トタン屋根に掛かってるでしょ、梨の木もありますよ。この近くには、猿が出没する。あの電信柱で猿が遊ぶのを見たことがある。女の人が入浴中、猿に覗かれたこともあるんですよ」

男は笑いながら、川岸に立った電信柱を指差した。

「猿は、男の入浴中は覗かないんですか。猿も女性を選んでいるんですか、面白いなあ」

「狸や猪も出没しますよ。そうそう筍は旨くはないが、土の中に入った筍の先端部分だけは食べることがある」

「商売は?」

「昔は花を売っていた。山に入って花をとって来る。さかき、しきみなどで、其れを売るんです。今は父が道楽でやってる位です」

そう云われて見れば、来る途々、この辺には、花を栽培するビニールハウスが処々に見られた。灰方のバス停は何の方向かと思って、

「あの竹薮の根元に人が歩く姿が見えるが、あそこから灰方のバス停に出れますか」

この儘、道路を進めば、灰方には確かに行けるであろうが、どうせ歩くならば、閑静な道を行きたかった。

「竹薮の根元を左方に行けば、南春日町か灰方のバス停に出れます。灰方の方が近いかも知れない。竹薮を真直に入ってしまうと、お墓に入り、道はそこで行止まりになってしまう」

上の方からオートバイに乗った主婦が、私と男が話している橋の袂に停まった。主婦と男は、何やら話し始めた。男とかなり永い時間、話し込んだ。丁度よい潮時(しおどき)で、私は主婦と話している男に向かって「いやあー」と手を上げ、橋を背にした。

アスファルト道路を逸れ、脇の農道に踏み込んだ。等高線なりに伸びる農道の左方には黄金色に実をつけた棚田が、段々に降っている。眼前に拡がる田園風景を見降して歩く。道の反対側は、幾らか高くなった土手が緑葉に包まれ、山に向かって少しずつ高くなり、処々、棚田に実った稲が横筋を引いていた。

左方の棚田の向こうには、人家が道路沿いに程よい間隔で立つ。道路沿いから、眼前に立つ民家を眺めるのとは違った印象だ。棚田越しに眺める人家には、田舎の風情が色濃く現れていた。更に首を捻って振り返った。主婦と話の済んだ男が此方を見て、大きく手を振っていた。私も振り返った儘、大きく手を振っていた。私も振り返った儘、手を大きく振った。

竹薮の麓には、墓地へ入る道はあるが、左方に回り込んで麓を歩く道はなかった。背の高い草が一面に生える。けれども眼を凝らせて見ると、時々人が通ったらしく、草が踏まれた跡がある。

踏跡を辿って草叢に分け入って行く。左方の溜池では、釣人が三人、釣糸を垂らしていた。其処から来た道を振り返った。手前には背の高い草が茫々と生え、棚田が段々に横筋を描き、少しずつ高く這い上がって行く。

棚田が切れた辺に、小潅木の緑葉が夕暮の弱い光を浴び、仄(ほの)か輝いていた。其の葉擦れの向こうに、茅葺きの入母屋屋根が緑葉の海に浮かんでいる。茅葺き屋根のすぐ後は薄緑色をした枝葉に包まれ、遥か彼方の小塩山の山腹は、陽の陰となって、青味を帯びた濃緑色にどっしりと構えていた。

山腹は陽の影で暗かったが、稜線の向こうに拡がる空は、明るく藍青色に輝いていた。此処は将に、京都の山辺の道だ。

溜池を過ぎた辺からは、舗装された道が付いていた。道に出ようとした一瞬間、もの凄い蜘蛛の巣に顔を突込んだ。顔に絡み付いた蜘蛛の糸を払い退(の)けても、何時迄も、顔に蜘蛛の糸がくっついていた。やはり滅多に人は通らない道のようだ。

幾つか道をくねくね曲がって行く。棚田の向こうに、こんもりとした林が見えた。暗い樹幹の間に、神社の鳥居のような門形をした柱があった。遠くて定かではないが、多分神社ではなかろうか。歩いて行くには、かなり遠い。棚田の畔道に足を踏み入れようとしたが、日本対スロバキアの試合が待っている。鎮守の森のような林を横眼に遠望しながら進む。

アスファルト道路に出て、直に灰方のバス停があった。今日は寺院の探索と云うより、ハイキングに来たようで、流石に疲れた。三方をトタン板で囲まれたバスの停留所は埃ぽっく、対面して置かれた長椅子に腰を下ろしバスを待った。前の長椅子には、若い女性が坐っていたが、丁度私とお見合のような恰好になり、警戒したのか何時の間にか、何処かに消えて行った。十分程で東向日駅行のバスが来た。

陽が落ちる前に豊津に着いた。通い慣れたスーパーホウスイで食糧を買い込み、娘のアパートコーポ滝川に入った。

|

Copyright(C) Sousekei All rights reserved.