|

| サイトリスト | ||||

|

古都ー光と影 TOP 大和路ー光と影1 大和路ー光と影2 大和路ー光と影3 京都ー光と影1 |

京都ー光と影2 京都ー光と影3 イタリアの町並 アフガニスタンの町並 |

| 12 桂離宮 | 12 桂離宮-スケッチギャラリーへ | おすすめサイト | ||||||

|

|

|

||||||

| 桂離宮松琴亭遠望 | 桂 井上家 | |||||||

|

|

|||||||

| 桂中村軒 | 桂離宮松琴亭内部 | |||||||

| 京都インデックス | ||||||||

|

||||||||

| 古都ー光と影・関連サイト | ||||||||

| 読後感想 山口佳延写生風景 絵と文 建築家・山口佳延 |

||||||||

|

十二 桂離宮

桂離宮は桂川の東側対岸、京都市街よりにあるものと勘違いしていた。桂離宮は桂川の西側沿いに鬱蒼とした林に包まれて立つ。桂離宮までの途中風情のある街並、民家はないだろうか、と阪急桂駅から駅前通りを進んだ。幾らか車が行き交う道に出、左方に折れ暫く歩いた。道沿いの新しい住宅が立ち並んだ中に、エアーポケットの如く緩っくりと刻が流れる一角があった。

左方にとんがり帽子を載せたような萱葺屋根が垣根の枝葉の向こうに見えた。一際高くのる萱葺屋根は下家の土庇(どひさし)を周りに持ち、屋根はその土庇の上に浮かぶような印象だ。土庇は左右の樹々に吸い込まれてゆく。萱葺屋根の右方には一段、棟を低くした瓦屋根が横に永く伸びる。一旦、瓦屋根は途切れ右方に連なる。水平線が強調され、安定感のある光景である。

それらの複雑に折り重なる屋根群が、民家の庭先に立ち上がる幾種類もの木立ちの葉擦れに見え隠れする。

時々、斯うした街中に萱葺民家を眼にすることがある。けれどもその多くは、現代の経済優先の世相の中で、埃にまみれ、立つているのがやっと言った風である。

ところが、桂のこの萱葺民家は、そんなことを感じさせず、ゆったりと立つのである。それだけ家が現代に息づいているためか、それとも、それほど開発がこの地域では進んでいないためだろうか。

此処でスケッチを始めた。描く間にも行き交う車の数が多くなる。僅か二十分足らずの間に道は渋滞をきたし、バスや乗用車が信号まちでのろのろと走る。私が描いているのは、民家の玄関先、アルコーブになった処だったため、交通障害にはならなかった。車と車の間に見える萱葺民家を覗きながらスケッチを仕上げた。

少し進み、萱葺民家の隣家の甍を望んだ。井上家には門はなく道路から抵抗なく庭先に入れ、飛び石伝いに玄関に至る。母屋前の庭先は、田舎の農家のように開け放たれ、ほっと気持を和ませて呉れる空間だ。京都市街から離れているとは言え、これだけ交通量の多い道に面していながら、門を設けない主の懐の(ふところ)深さを想った。

萱葺民家とは棟続きのように見えたが、隣家との間に透間があり、家主は別々であることが分かった。けれども空間の質は一体的印象だ。

同じ考えを持った主が並ぶ。空間の質には主の性格が現れる。庭先に足を踏み入れ、玄関に進み主に会おうとした。けれども早朝ゆえに迷惑では、と思い止まる。

後で聴いた話によれば、井上家は三百年前に建てられ京都市の重要文化財に指定されているらしい。此処で再びスケッチをしようと思った。けれども、行き交う車が多く、筆を持つ気分になれなかった。スケッチをするには、やはり場の設定が重要だ。

ひっきりなしに車が行き交う中を先に進む。広々と開けた桂川に出た。桂川に掛かる桂大橋を渡れば、八条通を通り京都市街に入る。私が歩いてきた道は、この桂大橋に通ずる道であった。道幅は狭いが、京都市街に出る幹線道路であり、交通渋滞する筈だ。

左方に拡がる桂離宮と思われる林には、幾本もの巨樹が立ち上がり、道なりに左方にカーブして垣根が連なる。竹垣を編んだような垣根で、生きた笹が竹垣を埋め尽くし趣きのある垣根だ。

そんな垣根を左方に眺めながら、桂川沿いの土手道を進んだ。右方には桂川を挟み広々とした光景が広がる。桂川の川岸に降りる石段があった。桂離宮参観の集合時間までには三十分程余裕があった。河原でスケッチをしようと石段を降りて行った。

早朝とは云え、処々に人影があった。遥か彼方に阪急京都線の鉄橋が、玩具のように横筋を伸ばし、時々、ミニチュアの如く電車が、がたがたと消え入るような音をたて、鉄橋を揺らしていた。

鉄橋の遥か向こうには、嵐山だろうか山並が薄紫色に霞む。水平的に広々と広がった風景で気持ちが和む。

散策路から逸れ、草が生繁った河原を流れに近づき、構図のよい処を探す。座ると鉄橋が草で隠れてしまう。やはり立ってデッサンをしなければ鉄橋は見えない。

思い切ってスケッチした積もりだったが、ポイントに欠け、気に入らない絵になってしまった。

堤の左方にベージュ色をした坂道があった。多分、桂離宮への道に違いない。其の道を進み、桂離宮の表門だろうか、幾本もの樹木が立ち上がった広い処に出た。

砂利の左方に桂垣が(かつらかき)連なる。桂垣が切れた辺に、門衛が二三人、不審人物は離宮には絶対に入れない。と云った厳めしい姿で立つ。私が不審な行動でもしようものなら、すぐさま飛んで来そうな様子だ。

まだ集合時刻の九時までには少し間がある。桂垣のスケッチを始めた。参観者らしき二人連れがスケッチを覗き込み、

「そんなに筆で、あっと云う間に描くんですか。色付けは後でするんですか」

「時間があれば、その場で色付けするが、ない場合にはその日の夜に色付けします。これは多分、桂垣だと思います。なにもしなければ見過ごしてしまうが、斯うしてスケッチをすれば、立ち止まって対象物をよく見るので、印象にのこりますよ」

二人はこれから、桂離宮、修学院離宮。仙洞御所などの予約をしなければ参観できない観光スポットに行く予定らしい。

紺色の背広姿の門衛に許可書を提示し、小さな橋を渡って右手奥の見学者溜まりに進んだ。玄関を入った突き当たりの休憩所には、既に十数人、クッションのよさそうな長椅子に腰を下ろして、テレビを見ながら待っていた。

休憩所の周りの硝子張りのショーケースには絵が展示されていた。参観時刻までそれらを見ていた。

携帯のマイクを肩から下げ、濃紺のスーツに身を包んだ案内人の女性が、客溜まりに現れた。

「ではこれからお庭の方に御案内します・・・」

修学院離宮では案内人は男だったが、こゝ桂離宮では、美人の女性だ。

十数人の参観者は案内人の女性に従(つ)いて行く。まずは草葺の御幸門、手入れが行き届いた門で、一分(いちぶ)の隙もない。門の両脇には背の高い緑葉をつけた垣根が連なる。垣根も門と同様、よく手が加えられ端正な姿を表していた。

殆どの参観者は案内人の説明に神妙な顔付きで耳を傾けていた。私は参観者の群れと少し離れ一分程で素早く小スケッチブックに御幸門を描き、緩っくり見る間もなく踵を(きびす)返し、案内人の背を追った。

石畳の御幸道を進み、飛石伝いに外腰掛に至り再び説明、外腰掛は松琴亭の(しょうきんてい)待合いである。柱は自然のままに曲がったりし、閑雅な中にも野趣溢れた造型だ。桂離宮の中に立つ待合いであるが故に見蕩れるが、田舎の農家の庭先にでも立つのであれば、多分、見過ごしてしまうかも知れない。

この辺の石組の構成をじっくりと見たいと思う間もなく次に向かう。

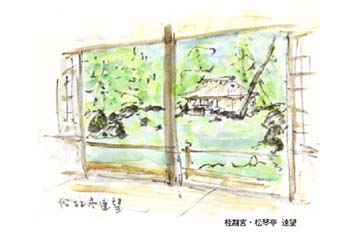

池の汀に(みぎわ)立つ松琴亭は、水面の向こうに緑に包まれて立つ。描く間もなく先へ先へと進む。色々な形をした石畳を歩き、松琴亭が近付く。一つ一つの形、飛石、石畳、汀の石組、程好く配された樹木の枝葉の葉擦れに覗く松琴亭、それらがひとつに溶け合い、研ぎ澄まされた空間を創り出す。

多くの空間要素があって、眩暈をおぼえ焦点が定まり難い。けれども私は建築設計をしているためか、眼は無意識の裡に建築に向く。

松琴亭一の間(いちのま)、床の間の壁がモダーンで面白い。白と鶯色(うぐいす)に染められた和紙が千鳥に貼ってある。壁に続く襖も同じデザインである。

襖は開けられた状態であった。全ての襖が閉じられた際には、和風とモダーンの対比がよく響き合いそうだ。

土庇部に設えられ外部に面した竈構の(くどがまえ)発想が面白い。主目的空間たる室は障子を立て、外部とは視覚的に仕切られる。住空間たる竈(くど)は室の外に突き出され、吹晒し空間だ。余計なものを外部に出せば単純化が進み、より研ぎ澄まされた空間になる。

それとも、庭を眺めながら、竈での作業ができるように考えたのか。あるいは今はやりのアイランドキッチンの江戸寛永版か・・・。多分、空間の単純化を積極的に推し進めた形として、この竈があるに違いない。傍らに立つ杉は、自然のままに微かに曲がり、風雅の印象だ。

松琴亭二の間(にのま)と勝手の間に挟まれー八ツ窓囲ーと呼ばれる茶室がある。躙口側(にじりぐち)に四つ、奥の道具畳側に四つ、障子窓がある三畳台目の茶室である。

三畳の茶室の天井は、蒲芋編(かばおあみ)を竹の竿縁(さおぶち)で押さえた竿縁天井、道具畳の天井は野地板を剥き出した化粧天井である。屋根の勾配なりに傾斜がつけられ流動的な空間だ。一部明かり取りの障子が嵌め込まれた天窓からは陽が差し、明るい茶室だ。

松琴亭茶室に眼を向けた時、まず眼に入ったのは、三畳の茶室を道具畳を空間的、視覚的に分けた、折れ曲がった赤松の細い中柱だ。真中より少し下に横桟が水平に渡され、横桟の上部にはベージュ色の土壁が塗られていた。

中間には虫喰い跡らしい穴が点々とあり、それが又、趣きがあっていゝ。茶室空間に身を委せていると、研ぎ澄まされた空間、限りなくゼロに収斂した空間であることが分かる。

禅における悟りを建築的に空間化した形と云える。スケッチしようとしたが、見るだけで精一杯で、描く時間的余裕はない。桂離宮全てを参観するのに一時間足らずの時間だけしかないのである。

松琴亭の向こう池越しの島の頂に賞花亭(しょうかてい)が佇む。案内人の先導により園路の飛石を進む。木立ちの梢の間に賞花亭が見え隠れする。前景には飛石、中景には汀の石組、その向こう木立ちの葉擦れに賞花亭がひっそりと佇む。せめて十分ほどの余裕があればスケッチをしたいところなのだが・・・。

賞花亭は峠の茶屋と言った佇だ。茶室というより茶店と云った印象だ。コ字形に畳が並び、水屋の竈が前面にあり、傍らの壁に簡素な棚がかけられ水屋であることが分かる。その昔は松琴亭から足を進め、賞花亭で池を眺めながら茶を喫(の)み小休止したのであろう。小休止の空間であることが、その造りに現れている。

賞花亭のある島に八条宮家の持仏堂としての園林堂(おんりんどう)が立つ。桂離宮の建物は殆ど萱葺あるいは柿葺で葺かれているが、園林堂だけは瓦葺屋根である。むくり(・・・)がつけられた屋根は弧を描き、一見中国風に見えなくもない。けれども、離宮内で他の建物と比べ違和感がある訳ではない。

園林堂の前に架け渡された太鼓橋から園林堂を眺めた、園林堂のむくり(・・・)ついた屋根と太鼓橋の緩い弧がよく響き合っていた。

太鼓橋は木製である。でも橋の踏板には土が載せられ土橋のようだ。その柔らかな感触が忘れられない。視覚的にも肌理細かいディテールを感じさせるデザインだ。

笑意軒(しょういけん)は離宮の南端に立つ。桂離宮に点在する四阿の(あずまや)中では、最も大きいと思われる。

柿葺の土庇が水平に永く伸び、その上に寄棟の萱葺屋根がのる。

笑意軒は池より一メートルほど高い処に立つ。前庭には数本の樹木が立ち上がり、笑意軒に枝葉を差し伸ばす。右側は大阪土壁の赤みがかった土壁である。左方は雁行して室があり開けられた障子の向こうには、緑葉が輝くのが見通せる。空間の相互貫入が見られ、内部空間と外部空間の境界が曖昧である。

雁行しているが、土壁は真直に水平に伸びる。それだけに深い陰影ができ、奥行きのある空間が醸し出される。そんなことを思いながらスケッチをした。

「随分素早く描くんですね。でも凄く感じがよく現れている」

女がスケッチを覗き込んできた。

「もう少し時間があれば・・・」

私は簡単ではあるがスケッチしながら案内人に従いて歩く。当然いつも殿だ(しんがり)。いつも私の後ろには見張りの濃紺のスーツ姿の若い男が控えていた。彼は宮内庁から委託された民間の警備員では・・・。

「あなた方は民間の会社に所属する人達ですか・・・」

「いいえ公務員です。皇宮警察官です」

物静かな若者だった。けれども、私が不審の行動、ルートから外れたりすれば、直さま実力行使に及び拘束されてしまうに違いない。

「ほかにスケッチする人はいないようですが・・・」

「たまに美術大学の学生が必死で描いていますよ」

それはそうであろう。私の経験から立ち止まって描くと云うより、歩きながら描いてる印象だ。若者は前に参観した修学院離宮での見張人と同じように多くを語らない。

笑意軒の前庭の汀から池を望む。園林堂へ通ずる土橋が、西岸から差し掛かる緑葉に溶け込んでゆく。その向こうにも土橋が小さく見える。書院から松琴亭への土橋だ。二つの土橋が向きを変えて差し渡され、水面にその影を映していた。

古書院を左手に見、月波楼(げっぱろう)に進む。古書院を歩きながら見た。立ち止まって観察する時間的ゆとりはない。

月波楼に来るに及び苑内に点在する建物の印象が錯綜し、各茶屋の印象が薄れてきた。スケッチをした処だけは強い印象となって残ったのだが・・・。

月波楼の膳組所の(ぜんくみどころ)土間に立ち、中の間越しに松琴亭が緑陰に包まれて立つ、奥床しい姿を観る。鴨居、座敷の外に横に永く伸びた濡縁、そして左右に立てられた障子を額縁にし、絵のような風景が繰り拡がっていた。真中に立つ柱で画面が左右に分かれ、二枚続きの絵のようだ。

水面に映る木立ちの緑陰、汀に据えられた石組、立ち上がる樹木の緑葉それらが永い年月のうちに融合し、何処から何処までが人工なのか、あるいは自然であるか曖昧だ。

月波楼の名の通り、この東に向いた中の間から水面に映る月を賞(め)でるには絶好の場所である。慌しく見て廻った。これで参観は終わりらしい。

桂離宮に参観し、書院がみれないとは・・・。当然、書院内部も参観できるものと思っていた。雁行した書院の研ぎ澄まされた空間に身を委せたかった。

|

|

|

| 桂離宮賞花亭 | 桂離宮笑意軒 |

|

三十五年前、大学の卒業旅行の際、二十人近い人数で古書院、中書院、楽器の間、新御殿の雁行した書院群を見て廻った。

研ぎ澄まされた空間そして古書院前に設えられた月見台の印象が、今でも鮮明に甦っ(よみがえ)てくる。

桂離宮の書院群は十七世紀前半に三期に亘って造営された。八条宮智仁(としひと)親王の代に古書院、二代智忠親王の代に中書院、中書院に遅れて楽器の間、新御殿が造営された。

新御殿は智忠(としただ)親王が桂離宮に、後水尾(ごみのう)上皇の御幸を迎えるために造られたと云われる。建物を増築する場合、雁行させて造れば、既設の建物との構造的な取合いが独立性を保って計画できる。古書院の一の間、中書院の二の間、一の間の各室は書院が雁行しているため、室からの眺望は従来通りに確保される。

雁行させることにより、古書院、中書院、楽器の間、新御殿の柿葺きの各屋根が独立性を持ち、大屋根にならずにすむ。

それらは雁行させるための物理的条件であった。物理的条件を踏台にして、あるいは積極的に捉え雁行させたに違いない。さらに雁行しているため深い陰影ができ、深みのある建物になっている。

桂川の氾濫を予測し床は高床に造られている。独立して一間間隔に立つ柱が、繊細な緊張感を醸し出し、床と接する水平な梁や手摺と軒端の水平線が軽やかな動きを現す。

高床のピロティ部分の漆喰壁の白と、障子の白が好く響き合い、構造材の桂や梁そして障子の竪横の線、それらが現す幾何学的な直線が現代的感覚を思わせる。

雁行した書院群が桂離宮の主空間であるに違いない。六万平方メートルに及ぶ離宮の空間では確かにそうである。書院空間を造営するのが目的だったと云える。ところがひとたび書院空間に身を委ねた時には、眼前に繰り拡がる庭園が主空間となるであろう。

自然な曲線を描いた園地の汀に星座の如く点在する松琴亭を始めとした四阿は、茶室と云う機能を持った実在感のある点景である。

松琴亭から書院群を眺めれば、書院は庭園の点景になるだろう。主と従が見る人の位置や心理状態によって入れ替わり変化して行くのか、あるいは今自分が存在する処が主空間であるのだろうか・・・。

主空間であると定義づける必要はない。主空間と信じて空間に身を委せればよい。人が移動するに従い主空間も移動するかも知れない。それこそが流動的空間と云えるのではないだろうか・・・。

桂離宮の庭園では、その論理が建築的に空間化、視覚化されている。

数十人のうち、年配の参加者が多い中で、若者の三人グループがいた。多分、建築学科の学生に違いない。私はスケッチに忙しく一言(ひとこと)も言葉は交わさなかった。

参加者は出入口で自然解散だ。私は休憩所への廊下沿いに置かれたロッカーから荷物を出していた。其処で京都の若い女性と擦れ違った。

「絵をもう一度見せて頂けますか」

「休憩所は使えるだろうか。あのソファーが絵を見るにはよさそうですね」

二人で休憩所の方に行き休憩所の隅にある売店の人に、

「ソファーを使っても構いませんか」

「ええ構いませんよ」

背もたれのない四角いソファーに腰を下ろし、傍らのソファーにスケッチブックを置いた。藤井さんはソファーに置いたF4号のスケッチブックを拡げた。

「あっこれが凄く動きがあって・・・」

突然、声を上げた。開かれたスケッチブックには、ニ三分で描いた清水寺本堂の風神像が描いてあった。素早く描いた絵には動きがあり迫力を感じるらしい。よくは分からないが、短時間で描いた絵には印象が凝縮され、それが一見荒っぽく見える線に現れるのかも知れない。

これはと思い時間を充分にかけ、丁寧に描いたスケッチは、意に反し、ちまちまし勝ちである。自分でもよいとは思わない場合がある。そう云う絵には勢いが感じられない。時間をかけて描いたからと云って全ての絵がいゝとは限らない。

一気におもいつくまゝ脇眼も振らず筆を走らすことが絵に勢い、臨場感をもたらすのかも知

れない。少なくとも私の絵に関してはそう云える。

藤井さんも若干絵を描くと云う。最近、編集の会社を辞め十月からパソコンの学校に通うらしい。ソファーに腰を下ろし話す間に、時々売店の方に眼を向けた。

売店の女性が時々、此方を窺うような顔付きだ。様子から察すると、この人達は一体どのような関係なのか品定めしているように見えた。

三十分程、休憩所で話す間に、桂離宮の次の参観者が休憩所に入って来た。出る潮時と思い外に出た。出入口の扉の傍らに、案内の殿を務めていた皇宮警察官の若者が立っていた。

彼らはローテションを組み桂離宮の警戒をしているらしい。私から見るに没個性的でロボットのような印象だった。桂離宮を文化的側面から守ると云うより、破壊から守ると云う側面が強く出ていた。スーツを着込んだ警察官に案内されている印象だ。

藤井さんと桂川の堤を桂大橋に向かって歩いて行った。

「桂大橋の畔に趣きのある茶房があります。お茶を飲みませんか・・・」

「そんな風情のある茶房があるんですか。阪急桂駅から歩いて来たが、それらしい茶房はなかったけど・・・」

話しながら歩くうちに桂川に架かる桂大橋の畔に出た。橋を渡れば京都市街方面に出る。右方へは私が朝来た道だ。昼前の時刻だが、道は結構、混んでいた。彼女は信号の右手を指差し、

「あの店がそうです・・・」

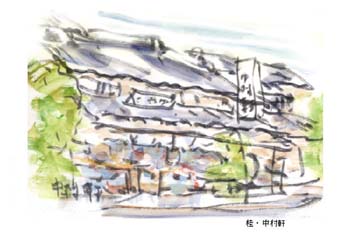

彼女が指差した方向に古い造りの店があった。軒端から短い濃紺の暖簾(のれん)が垂れ下がり、その切れ間から店先に土産物が並べてあるのが見えた。店内では忙しそうに店員さんが動き回る気配が窺える。

セットバックして立ち上がる背の低い二階の白壁に、横長の格子の嵌(はま)った窓が穿(うが)たれていた。重厚な感じの瓦屋根が葺き上がり、分厚い棟押えの瓦が、一層旧さを感じさせる。

右端には中村軒と黒抜きになったアクリルの看板が立ち上がる。重厚な構えに対し、アクリルの看板、違和感がありそうだが、古さと新しさが対峙しているようで、却って新鮮な印象だ。

中村軒の周りには幾らか緑葉が覗き、潤いのある景観である。早朝、桂離宮に向かって歩いて来た時、中村軒の前を通った筈だが、眼が対面の桂離宮の木立ちにとられ気がつかなかった。多分、近在の人でなければ分からないだろう。

信号を渡る前に中村軒をスケッチしておこう。私はウエストポーチから小スケッチブックを取り出した。

「私は此処でスケッチしますから、先に店に入っていて下さい」

私は素早く描き始めた。なかなか風情のある建物だ。私一人で歩いていたならば、通り過ぎていたに違いない。もし気がついたとしても、店内には入らなかっただろう。

店内の左手で四五人店員さんが忙しそうに動き回っていた。左の奥方は菓子の作業場のようだ。土産物が並んだ島の間を通り抜け座敷の上框で靴を脱いだ。

縦長に並んだ三間続きの奥の座敷に此方を向いて藤井さんは座っていた。その向こうは壷庭で、奥になるに従い明るくなった座敷だ。小暗い店先空間から壷庭に近付くに連れ徐々に明るさが深まる。心理的に明るい方へ吸い寄せられる。そっちの方が落着いた空間だ。

壷庭には、僅かに樹木が立ち上がり、ひょろひょろとした枝葉が陽を受け輝きを放つ。石燈楼も二個立ち、小さいながら密度の濃い庭であった。

座敷の右手には、床の間、違い棚があり、その木部の肌理は黒光りし鈍い光を放つ。趣きのある座敷だ。道から座敷を通り抜け壷庭に至る直線的な空間構成である。此処でも自然と人工との境界が曖昧だ。それだけに日本的な建築空間を感じる。

中村軒は日露戦争の頃に建てられたと店員は云っていた。桂離宮近辺では知る人ぞ知る店らしい。

私は彼女の前に座った。私の方からは壷庭がよく眺められる。直に店員が註文をとりに来た。

私はわらび餅、彼女はかき氷を註文した。

「此の店は地元の人でなければ分かりませんね。交通量が多い道からは、内部にこれ程落ち着いた空間があるとは予想も出来ない」

「私は桂に友人がいるので、桂に来た時にはいつも此処によるんですよ。隠れた穴場でしょうか・・・」

「辞めた会社はどんなことをしていたんですか」

「編集の仕事だったんですが、娘婿が社長になってから、着物の貸衣裳、正確には着物を貸衣裳屋さんに貸す事業を始め、目が回るほど忙しくなりました。編集の締切りが迫っているのに貸衣裳に関する雑務を頼まれたりして大変だった。

昔から務めていた先輩達も一人辞め二人辞め少しずつ減り、一層忙しくなった。これでは慣れない仕事で体がもたないと思って・・・」

まだ彼女は二十八歳で若いのに責任ある仕事をしていたようだ。私が年令を訊ねたところ、随分歳がいっていると思い込んだ様子で、微笑を浮かべ、

「二十八です・・・」

謙虚さが滲み出るような表情で云った。

京都と東京、物の見方や捉え方が若干異なるのではと思って、

「三条小橋の高瀬川送沿いに立つ建築家安藤忠雄設計のタイムズはどう思いますか。」

タイムズは商業建築のコンセプトとして、高瀬川の水面近くまで一階のレベルを下げた設計である。川に面する側は通常、建築の裏側になるケースが多いなかで、タイムズは川沿いを表側に向けた設計だ。外観は若者向きに、コンクリートブロックをきっちりと積み上げた立面である。

テナントにはブティックや飲食店が入っている。内部は上がったり下がったりして分かり難い平面計画である。建築的には面白いのだが、実際にその空間で買物がしたくなるとは限らない。

「建物の斬新さと其処で買物をするのとは別です。私達が買う普通の物は、何も斬新な建物に入っていなくてもよい。建物と売る物がミスマッチしていると中途半端になるんじゃないかな」

我々が建築の設計をする場合、何うしても物事を突き詰めて考え大上段に構えてスタートし勝ちになる。藤井さんは情況に応じた対応が必要では、と云っているようだ。

「女性が京ことばで話すのは優しげで情緒を感じる。けれども男が円みを帯びた京ことばで話すのを聴くと、裏に何かがありそうで身構えてしまう。男は関東の野武士の言葉使いがいゝ」

「京ことばだと関東に行くと馴染めない。緊張のため無理に標準語を使おうとして疲れてしまう。兵庫から広島にかけては標準語に近いみたいです」

私は今迄関西地方は一括りにして文化を考えて来た。京都の人から見ると、我々関東人には分からないさらに細かな違いがあるようだ。

そう云えば四条通の俵屋画廊の主人も話していた。京都の人は外にでかけて滅多に物を見には行かない。古い美術工芸品に囲まれて生活しているため、本当によい物でないと見るに値しないのだと。彼女は、

「その替わり、これはと思えば東京に出、四大文明展を見に行く人もいる。こだわりがあるんですよ」

異なる文化、そうは云っても同じ日本であるから微妙に異なるだけだが、異なる観点から物事を捉えているのが分かり、成程と思う時があって面白い。

これが異なる国、例えばアフガニスタンとか中近東のシリア、レバノンあたりの国であれば、環境、文化、宗教が異なり面白いと云うより驚きがある。

彼女に京都の画廊のことを訊ねた。

「新京極通北の寺町通には画廊が沢山ある。三条小橋近辺にも幾つかある。三条小橋近辺の画廊に寄ることが、通(つう)のおきまりのコースらしいですよ」

私はずっと壷庭を眺めながら話をしていた。何気なく後ろを振り返った。中村軒に入った時には、我々だけしかいなかったが、何時の間にか大勢の客が入り、テーブルは満席であった。

多分、桂離宮の参観を終えた人達に違いない。流石に中村軒は知る人ぞ知る店だ。

刻は十二時半、中村軒を出た。道路の混雑を眼にし、明治の古い建物の中の趣きある空間から、現実の空間に戻った。彼女は次の交差点を右に折れ友人の家に行った。

私は四時の新幹線で東京に帰る予定だ。嵐山の麓大悲閣に寄ろうと、桂駅に向かった。阪急嵐山線の電車のシートに腰を下ろし発車を待った。

何気なく車窓を眺めていた。空模様が怪しくなり、そのうちに大粒の雨が落ちて来た。傘を差しながらでは大悲閣のスケッチもできそうにない。咄嗟に電車を飛び降りた。河原町の画廊街に行こうと思ったのである。

四条河原町駅を降り地上に出た時には、雨は上がり、薄陽も差すほどになった。高瀬川沿いの道を北に向かって歩いた。川の西側は木屋町の飲食店の背が現れ、ごちゃごちゃした外観だ。道を挟んだ対面には、飲食店やらピンクの店が立ち並び、雑然と彼方此方にポリバケツが置かれ、日中に歩くにはどうか・・・。

高瀬川は流れの中に小砂利が透けて見えるほど浅い、静かな佇の川だ。川に沿って桜だったか楓だったか、樹木が等間隔に立ち上がり、枝葉が対岸まで差し掛かって川面を蔽っていた。

高瀬川は慶長十六年(一六十一年)角倉了以に(すみのくらりょうい)よって造られた。宇治川から水運を利用して薪や炭、木材を運んだのである。

三条通の一本南の龍馬通にー酢屋(すや)ーがある。以前、タイムズを見た帰り、偶然、現在ギャラリーになっている酢屋の前を通ったことがあった。

店内には当主の娘さんと思(おぼ)しき女性の姿があった。明るいギャラリーには色々な木彫が展示されたあった。酢屋は材木業を営んだ店の屋号で、享保六年より二百八十年の歴史のある店だ。

幕末、当時六代目嘉兵衛は、坂本龍馬の活動を援助した。酢屋の二階に龍馬は住み、海援隊京都本部を酢屋に置いた。そんな関係で酢屋に陸奥宗光を始めとした幕末の志士が出入したと云われる。

当時酢屋には舟入があり、高瀬川を利用した材木問屋として隆盛を極めた。そんな名残(なごり)が木屋町の一角に今も残る。けれども今ではビル群の谷間となり、それと注意しなければ気がつかない。

そんなことを思いながら私は三条小橋の畔で立ち止まり斜め前のビルを眺めていた。河原町通の方から何処かで会った記憶がある三人のグループが歩いて来た。

「何処かでお会いしたような…」

「えゝ、桂であいました。スケッチを随分していましたね」

若い男二人女一人のグループの女がそう云った。そうだ桂離宮で一緒に参観した三人のグループだった。

「建築科の学生ですか・・・」

「えゝ東工大の千田満研究室のドクターコースで、この子とこの子が大学院生です。学部生の見学旅行の引率で京都にきているんです。これから岡山の方に行く予定です」

いちばん年嵩(としかさ)の男がそう云ってもう二人を紹介した。手に見学旅行の旅程表を持っていた。旅程表を見せて貰った。流石に建築学科の旅行だ、図面と説明付の案内書になっていた。桂離宮、修学院離宮、角屋、岡山の浄土寺・・・。

見学地は京都だけでなく遠く岡山にまで飛ぶ。私もかって訪れた岡山の浄土寺浄土堂、今では数少ない三手先出組(みてさきでぐみ)で有名な寺だ。

建築と商業主義などについて、後で思い起こしたら少々説教じみた話になってしまったが、三条小橋の畔でニ三十分、四人で話をした。彼等は見学旅行の先発隊で見学地の下見をしていたらしい。

寺町通には数軒の画廊が点在し、幾つか、画材店も並ぶ。俵屋画廊の主人が云っていたように、京都の寺院などを描いた個展はなく、ギリシャ、スペインの街を描いた個展が殆だ。東京でも京都でも、興味ある対象は大して違いはない。ギリシャ、イタリア、スペインの街を描いた絵の方が先端を走っているのかそれとも陽が燦々と降り注ぐ国に憧れがあるのか・・・。

新京極通を降って行った。右方に折れ、錦小路通が真直に烏丸通方面に伸びる。錦小路通の細い通りの両側には、市場とも土産物店ともつかない小さな店が立ち並ぶ。行き交う人達も観光客なのか近在の買物客なのか見分けがつかない。と云うよりそれ等が混在しているのである。アノニマスな空間で個が埋没し、活気ある中に気怠い空気が漂っていた。私は客でごった返す漬物屋ですぐき漬を買った。京都通(きょうとつう)の観光客はこの錦小路通で買物をして帰ると云う話だ。京都には何度も訪れていたが、始めて通る道だった。

錦小路通をかなり烏丸通に寄った角にパン屋があった。店先のカウンターに試食品を入れた籠が幾つか置いてあった。そこで帰りの新幹線の車中で食べようとメロンパンを買った。

支払いを済ませ、何気なく隣の女の手元に眼をやった。その瞬間、女は試食の籠の上にのせたバッグの下に手を入れ、試食の小さく切ったパンを鷲掴(わしずか)みに掴んだ。女は暫く掴んだまゝ手

を動かさない。小道を挟んだ対面、買物客が行き交う店先の角から、人混みに隠れ女の動作を見ていた。パンを掴んだ手を女は服の右のポケットに静かに入れ、熟(じっ)と、ある一点を見つめていた。相変わらずバッグは籠の上にのせたままだ。女はキョロキョロする風でもなく、其処を立ち去る機会を体全体で窺う風な張り詰めた様子だ。女の周りには氷つくような緊張した空気が漂っていた。

そのうちに女は新京極通方向に立ち去って行った。私は女の背を眼で追った。試食品を一人暮しのアパートに持って帰り一人で食べるのか、それとも年老いた母親と二人暮しなのだろうか。多分、陽も差さない暗い四畳半のアパートで一人、細々と生活しているに違いない。正義感に燃えた人か商店街の人に見つかれば警察に突き出されるかも知れない。

私は人混みに紛れ込んで行った女の後姿を暫く眼で追い、可哀想な気がした。女の暗い過去と現在が交錯し、捕(つか)まらなければいゝが・・・。

女の背と吹奏楽部でクラリネットを吹く娘の背が重なり合った。女は、大学に通う私の娘と年恰好が同じ位だ。働きたいのに、働き口がなくどうしようもない状態はよく分かる。働く方法と人に接する方法がわからないのでは・・・。

社会の陽が燦々と降り注ぐ桂離宮、一方、光明のある出口も分からぬ暗闇ー京の恥部ではなく暗闇だー期せずして京の両極端を見た。

|

Copyright(C) Sousekei All rights reserved.