|

| サイトリスト | ||||

|

古都ー光と影 TOP 大和路ー光と影1 大和路ー光と影2 大和路ー光と影3 京都ー光と影1 |

京都ー光と影2 京都ー光と影3 イタリアの町並 アフガニスタンの町並 |

| 7 嵯峨野ー北嵯峨・直指庵から大覚寺へ二 | おすすめサイト | |||||||

|

|

|

||||||

| 広沢池 | 大沢池 | |||||||

|

|

|||||||

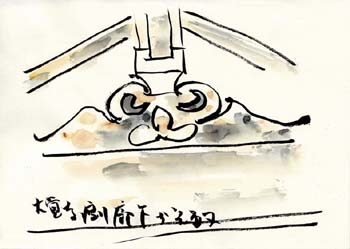

| 大覚寺廻廊木組 | 大覚寺嵯峨御流 | |||||||

| 京都インデックス | ||||||||

|

||||||||

| 古都ー光と影・関連サイト | ||||||||

| 読後感想 山口佳延写生風景 絵と文 建築家・山口佳延 |

||||||||

|

七 嵯峨野ー北嵯峨・直指庵から大覚寺へ二

北嵯峨を斜めに突っ切り広沢池に出、宇多野ユースホステルに向った。どのように北嵯峨を歩いたか、判然としない。今改めて地図を広げてみた。大覚寺北を東西に走る道を東下した。その道は眼前に横たわる小丘に吸込まれていた。途中、道は分岐し一方の道は東南に伸びる。当然広沢池は東南の方向だ。

道の両側には田畑が広がり処々茶褐色になった土が顕れていた。時折忘れたように自転車に乗った中学生が通り掛る。北嵯峨に限らず都市近郊によく見られる日本的な光景だ。

このような地を歩くには何の目的も持たず、足の向くまま気の向くまま、風に揺れる木の葉のように彷徨うに限る。ところが年齢を重ねるに従い目的を持ってしまう。それ相応の予備知識を頭にインプットし一人前の好事家気取りになってしまう。

道が左方の水田を包込むように緩やかな弧を描く。水田の深緑色になった水面は鏡のように平になり、水面から少しだけ青い穂が顔を覗かせている。向う岸の畦道近くの水面に白いものがあった。水田に打たれた杭であろう、と思っていた。

白いものが微かに動いたような気配があった。辺を見渡した。白いものが二三カ所あった。遠くて定かではなかったが、その白い動くものは鷺であった。水田にはドジョウなどの魚が生息しているのであろう。

水田の向うには背の低い樹々が繁る。緑になった枝葉に人家の瓦屋根が三四軒浮んでいた。家々の背には山端が緩やかな稜線を描き、春の残照を受けて淡い色合を見せていた。

穏やかな光景に暫く足を止めた。ウエストポーチのチャックを右に引き、中から筆ペンを引抜いた。キャップを外し口に銜えた。小脇に抱えていたキャンソン紙のスケッチブックを左掌に載せた。水田の向うに繁った林に穂先を載せ一気に筆を走らせた。

程なくアスファルト舗装された道路に出た。東に針路を取れば宇多野方面だ。前方の光景は広々と開けていた。観月の名勝地として古来より和歌にも詠まれた広沢池である。池の畔まで樹々が迫り自然が残された池である。

池には艀にも見える突堤が突出ている。暫く公式の観月は行われていないらしく、突堤には樹々が立上がり、妖しげな空気が漂っていた。其処で二三の人が釣糸を垂れる姿があった。池の背にはなだらかな起伏を持った山が控える。

池の縁に沿って細い道が走る、その道を取れば後宇多天皇陵を道筋に見、直指庵に至る。 それは千代の古道と呼ばれる。千代の古道と今歩いてきた小径との三角地に由緒ありそうな神社が立つ。石が敷き並べられた先に、樹々に囲まれて小さな祠があった。傍らに立つ案内板に児神社と記されていた。

広沢池の畔に立ってぼんやりと対岸の山々を眺めた。胸のポケットからマイルドセブンを一本引抜き口に銜えた。右掌にしたライターの摘みを押した。青い炎にタバコの先端を近付け大きく吸込んだ。水面に映った遍照寺山に眼をやり、紫煙を吐いた。ゆらゆらと紫煙が立上り、影の薄い山々をベールの向うにし、ますます空気に溶け込み、池に吸込まれていった。

マイルドセブンを口に銜えたまま、スケッチブックを左掌に載せた。ウエストポーチから引抜いた筆ペンのキャップを外し、胸ポケットにねじ込んだ。画面左に突堤を配し空気に溶け込んだ池そして山端、思い付くまま一気に筆を走らせた。

眼前の広沢池は山々を水面に映し満々と水を湛えている。けれども冬にはこの水が抜かれるらしい。インターネットで広沢池について調べた。

広沢池の水は一ヶ月かけてゆっくりと抜かれ、背が立つくらいに水位が下がったところで養殖されている鯉やモロコが掬い取られる、鯉揚げと云われる嵯峨野の冬の風物詩だ。十二月の初旬、鯉揚げが行われたあとは翌春まで水が抜かれた状態で乾いた底を見せる。

満々と水を湛えている池からは思いも着かない広沢池の姿、沼地になった池床を蛇行した一筋の航跡が、対岸に突刺さる画像が画面に映し出された。

大覚寺庭湖といわれる大沢池と広沢池、以前この二つの池が互いに重なり合ってごちゃごちゃになっていた。大沢池と広沢池はこんもりとした林を挟んで隣合っていると思いこんでいた。

大覚寺庭湖が広沢池であるとも勘違いしていた。

昨春大覚寺を訪れた際、嵯峨嵐山駅から大覚寺庭湖であると思いこんでいた広沢池を目指した。途中住宅街に入り込んでしまい、道行く人に訊ねた。

「広沢池はどのように行ったら・・・」

男はあらぬ方を指差し、

「方向が違いますよ、あっちの方・・・」

男は私が目指している方向とは九十度回転した東の方向を指差した。ここにきて大沢池と広沢池を取違えていることに気付いた。この時は大覚寺を三十数年振りに訪れた時だった。桜花に彩られた大沢池は忘れられない光景であった。

雨滴が落ちる中、緩い傾斜の道を北に向った。住宅街を外れた背後に田畑が広がっていた。田畑の向う、手が届きそうな近さに堤が築かれていた。堤と田畑との間に遮る物はない。堤には桜木が立上がり薄紅色になった桜花が春雨に打たれていた。桜花を付けた枝葉は真綿のように空気を一杯に含ませ堤を覆っていた。

住宅街を抜出た瞬間この可憐な姿を前に、

「うわっー・・・」

思わず独語を吐いた。

雨露に濡れしっとりとした畦道に足を踏み入れた。時折天から白い筋が落ちて来る。一間四方の小さな小屋が立つ。小屋には庇が二尺程跳ね出していた。庇下に立ち薄紅色に染まった堤に眼をやった。

右掌がウエストポーチのチャックを掴んでいた。ウエストポーチから筆ペンを引抜き、キャップを捻って外し口に銜えた。左掌に載せたキャンソン紙のスケッチブックに眼を落した。穂先を堤に合わせ掠れた線を横に引いた。あとは思うがまま一気に筆を走らせた。

描き上げ畦道を抜けて堤に近づいた。堤の縁に砂利道が通っていた。畦道を抜けた処に堤の頂に上るスロープがあった。堤が築かれている池である、ということは大沢池は人造湖に違いない。と思いながらスロープに足を進めた。

堤頂に立ち、対岸の光景が眼に飛込んできた。それは湖に浮んだお伽の国のような情景で、一刻雨滴に打たれていることも忘れた。

湖畔に立上がる樹々は、ゆったりと両端に広がる。瞬間の印象では桜花で埋め尽されている光景だった。けれども桜花に混じって若やいだ青葉が顔を覗かせていた。二層の甍を翻した心経宝塔が桜花の群から、相輪が天をついていた。心経宝塔の朱色に染まった木組が桜花の薄紅色と溶け合っている。心経宝塔の足下には二三の構築物が顔を出す。

水面に映った心経宝塔は、大沢池深くまで吸込まれ、波間に揺らいで限りなくゼロに収斂されていった。

左方に眼を転ずれば、大覚寺諸堂がマッチ箱のように立つ。湖畔に張出した舞台に手摺のような格子が廻されている。とその時は思っていた。それは大覚寺本堂の五大堂で、手摺が廻された舞台は観月台であった。かなり離れていたため手摺であったかどうかも定かでなかった。 雨滴の落ちて来ない巨樹が広げた枝葉の下に足を進め、キャンソン紙のスケッチブックを開いた。筆ペンで素速く池のアウトラインを引いた。それから筆を背の山端にあわせ、淡いパステルカラーに彩られた稜線を軽やかに引いた。

筆ペンだけでは殆ど絵になっていない。濡れていない処を選んでスケッチブックを見開きにして置いた。ウエストポーチからヴァンゴッホの固形水彩絵具を出しスケッチブックの右側に開いた。それからウエストポーチの小ポケットから水器壺を引張り出して蓋を捻って外し水彩絵具の下に置いた。

朱色をビニール代りのパレットに載せた。穂先を水彩絵具の白に付け、朱色に混ぜた。薄紅色に染まった筆を右手にし大きく上下に振り、水分を切った。朱色になった穂先を画面に近付けた。筆を軽く擦った。淡い朱色が画面に浮上がった。

同じ動作を繰返し、最後に左手前に描いた桜花に筆の穂先を合わせ、大きく穂先を走らせた。桜花の葉擦れに五大堂が覗いていた。

大沢池は周囲一キロメートル程の人造湖である。先刻アプローチした南側は、数メートル土盛りされた堤が築かれる。心経宝塔が立つ対岸では池畔から平坦な地が続く。特に宝塔が立つ周辺は広々とした平坦地だ。

恐らく池の背に控える山々から流れ出た流水や湧水が、近辺に集ったのであろう。もともと沼沢地であった、と思われる。その名残が、大沢池北側の奥方に名古曾瀧に残る。名古曾瀧は歌にも詠まれる。

瀧の音は絶えて久しくなりぬれど

名こそ流れてなほ聞こえけれ 藤原公任

滝が岩を打つ水音、嘗ては心地よく響き渡っていただろうに、水流が細くなり聞こえなくなってから相当な月日が経つ、けれどもその名声だけは水が流れるように、人々の口から聞こえてくる。公任の時代にはすでに滝は枯れ、昔日を偲んで詠んだ歌である。

名古曾瀧は瀧跡が残るのみだが、現在も池の山側は、地面がしっとりと濡れている。池を一周し池の東側に出た。青々と葉を繁らせた草花を避けて散策路が延びる。草花が群生している処は、規模は小さいが完全な沼沢地になっていた。沼沢地に抱えきれない流水が散策路に溢れ出、草花を映していた。

かなり先方にカップルの姿があった。その姿のみで、辺には深閑とした空気が流れ高原の爽やかな風が頬を撫で吹抜けた。対岸には豆粒のようになった五大堂が、その甍を樹々の葉擦れに覗かせていた。

池畔の堤を右手に大沢池、左方に田畑を介して民家の瓦屋根を見、五大堂に足を進めた。対岸の桜花が紙吹雪を飛ばしたように春風に舞っていた。

大沢池は嵯峨天皇の離宮・嵯峨院の造営に際し、中国の洞庭湖を模して造られたところから、庭湖と呼ばれる。池中には天神島・菊ケ島と庭湖石が配されている、と大覚寺の栞に記されていた。池畔を彩る薄紅色になった桜花に眼を奪われ、心経宝塔近辺から朱色の橋が架渡された島があることは認識できていた。けれども片方の島がどれであったのか、そして庭湖石が池に配されていた事に関しては記憶の外だった。

大覚寺の栞によれば、この二島一石の配置が華道嵯峨御流の基本型に通じている。と記されていた。嵯峨御流の基本型、もっともらしく耳に響くが、一つ一つの形式が集合して全体の空間があることは間違いない。

北に山を背負い、南方に風が渡る田園風景そして民家の甍、北嵯峨の風景は珍しい光景ではない。八ヶ岳南麓に点在する村々には、この風景に通ずる風が流れている。

ところが朱色の木組に銀鼠色に輝いた甍を載せた心経宝塔、何気なく突出た・・・島そして豆粒のように小さく見えた観月台を持った五大堂、それらが北嵯峨の田園に鏤められ自然に溶け込んでいる風景は北嵯峨独特の光景である。

それは権威あるいは権力と民衆の文化が溶け合って生れた光景である。権力は民衆の力の上に成立つ。言葉を変えれば民衆を踏台として権力はその基盤を成している。

針路を広沢池の池畔に転ずる。

広沢池南岸を走る自動車道路を東に足を進めた。暫くは池畔を左方に眺めて歩いた。池畔と道路とは緩衝スペースが確保されていない。

長閑な北嵯峨の空気に浸った身にとって、その空間に殺伐とした印象を憶えた。ただ対岸に連なるなだらかな山端を望み、眼が細くなるのを感じた。

宇多野まで至るには、近辺は交通が不便であるため歩いた方が早い、と事前に云われていた。三十分は歩いただろうか、左方に折れる角に宇多野ユースホステルへの矢印が掛っていた。折れた坂道に眼をやった。坂道の両側には閑静な住宅が立並び、宇多野ユースホステルが近いことを示していた。

三十数年前に訪れた際の記憶は、そのかけらも残っていなかった。引込路は緩い弧を描きロータリーになって玄関前のポーチに横付になる。

ポーチに据えられたベンチに十人程の若者が腰を下ろしていた。耳に入った会話の様子では、日本人では無さそうだ。韓国から来たツアーの学生らしい。まずはチェックインを、と思い玄関に足を踏み入れた。

踏込みの左右に剥き出しの下足箱が並ぶ。タイルで仕上げられた床には、無造作に二三のサンダルが置かれていた。下足箱傍らのダンボール箱に入ったスリッパを掴みリノリューム貼りの床に置いた。横に伸びた受付カウンター、中には男女が忙しそうに書類に眼を落していた。

「電話で予約しておいた山口ですが・・・私が一番年齢がいっているでしょうね」

「いやーそうでもないですよ結構年輩の人も来ますよ」

男は受付票を差出しながら話した。

嘗て、宇多野ユースホステルに場違いな男が数人宿泊していた記憶があった。今自分がその場違いな男となっていた。でも他人から見ればそうかも知れないが、自分では場違いとは、露程も思っていない。

指定された二階の部屋の扉を押した。左右に二段ベッドが二つずつ並んでいた。右手前のベッドが綺麗に整頓されていた。他のベッドは荷物が置かれて専有されていた。無言で部屋の踏込みに入り、デイバッグを肩から下ろし手前のベッド隅に置いた。

夕暮にはまだ間があった。面白そうな街並を期待し宇多野近辺の探索に出かけた。玄関を出、坂道を上っていった。京都にしては新興住宅地である、建ってから三十数年経過したと思われる住宅が坂道に軒を並べている。

家々を囲んだ石垣や垣根のテクスチャーから察するに、家の主は一代目から二代目に変ろうとしている時期では、と思いながら石垣に立つ立派な家々を見上げた。娘が住んでいたアパート、吹田市豊津のコーポ滝川に近い、円山町の坂道に立並んだ住宅街が脳裏を掠めた。

夕食の時間が近付いてきた。ひと風呂浴びてから夕食を、と早めに戻った。百人は収容出来そうな位広い食堂には、既に韓国の学生ツアーが集って一塊になって食事の準備をしていた。

セルフサービスカウンターからお盆に載せた幾つかの椀を受取った。入口際の目立たないテーブルの角に席を取った。一人黙々と箸を口に運んでいた。後ろのテーブルから英語を話す声が耳に入ってきた。振返った。ふっくらとして控目な女は西洋人のようだが、男は日本人らしい顔貌をしていた。

早々と食事は終った。テーブルにキャンソン紙のスケッチブックを拡げた。スケッチブックの右上にヴァンゴッホの固形水彩絵具を開き、その下に水器壺を蓋を外して置いた。それからウエストポーチから筆を引抜いた。

デッサンだけを終え色付けが未完のスケッチを開き、鮮明に脳裏に焼付いている残像をキャンソン紙の画面に走らせた。未完のスケッチは小スケッチブックを含め二十枚ほどあった。

同じテーブルの斜向いに男が来、テーブルにお盆を置いた気配がした。従業員と親しそうに話していたため、男はユースホステルの関係者かと思った。従業員の人達と親しげに振舞う事により自らの存在感をアピールする、よく見かけるタイプの男に違いない。

中央テーブルに載せられたコーヒーや紅茶等の飲物は自由に喫める。スケッチブックに向っている間、二回ほどコーヒーを注ぎに席を立って中央テーブルに向った。その間も男とは話を交さなかった。男は先に席を立って食堂を出ていった。男が出ていった後も私はスケッチブックに向っていた。

スケッチブックを小脇に抱え部屋の扉を押した。奥のベッド前に、先刻の男がいた。男は忙しそうな動作をし荷物の整理中だった。

部屋の踏込みに足を入れた。スリッパを履いまま二十センチ程高くなった上框に足を掛け、リノリウム貼りの床に立った。

「そこはスリッパを脱いで貰わなければ・・・」

男が注意の言葉を発した。踏込みがあって上框があるとすれば当然、スリッパを脱がなければならないサインであることは、建築設計を業とする者として直に分った。

「ああーそうですね、気が付きませんで・・・」

男の言に逆らわず云った。

一時間ほどベッドで京都奈良に関する案内書に眼を通していただろうか、廊下から件の男の大きな声が聞えた。

「清滝に・・・蛍を見に・・・」

男が声を張上げドアーを押して入ってきた。

「えっー蛍・・・今からですか」

「宿の人が連れて行って呉れるんですよ、行きませんか」

「そうですね、ちょっと待ってください」

「玄関で待ってますから」

男はドアーを引張り廊下に出て行った。ウエストポーチを腰に巻付けてスケッチブックを小脇に抱えベッドから下りた。その足で男の後を追いかけた。

階段を下りた玄関ロビーには外国人夫婦が、ソファーに腰を下ろしていた。件の男は夫婦の傍らに立って此方を見た。

「四人しか行かないんですよ。もう少し呼んでこなくては・・・」

男は再び階段を上がって行った。

「折角、蛍を見に連れて行って呉れるのになあ」

ぶつぶつ独語を呟きながら此方に歩いてきた。私は靴に履き替え玄関ポーチに出た。韓国人学生が、ポーチに据えられた白色になった椅子に四五人腰を下ろしていた。

胸ポケットからマイルドセブンを一本引抜き口に銜えた。ライターの摘みをシュッと押した。青白い炎にマイルドセブンを近づけ、大きく吸込んだ。タバコの先が朱色に染まった。雨が上がって闇に包まれた空を見上げた。ひと雨来そうな空模様だ。

「蛍を見に行きませんか」

タバコを右手にし、話込んでいる韓国人学生に話した。

「・・・・・」

学生は日本語が分らないらしく顔を前に突出し、隣の友人に韓国語で、

「・・・・・」

右手にしていたタバコを空中にひらひらと波打たせ、

「ほたる ほたる」

と云って、タバコの赤い火を左手で指差した。

「おおー・・・」

蛍と分ったのだろうか、隣に座っている学生と顔を見合わせた。

「ファイヤーフライ、ファイヤーフライ・・・」

学生は右手を宙に泳がせた。

「ファイヤー・・・・蛍は英語ではファイヤーフライだよ」

件の男の声が聞えた。後ろを振返った。男は中腰になって顔を此方に向けていた。手は焦茶色をした本格的な登山靴の紐をまさぐっていた。

「登山靴で行くんですか」

「清滝は足元が悪いから、大体これしかないから・・・。清滝に行くのは結局四人らしいですよ」

男の傍らに外国人夫婦が頬を緩めて立っていた。程なくワゴン車が玄関ポーチに滑り込んできた。

暗い夜道をヘッドライトの光束が生き物のように這っていた。時折、対向車のヘッドライトで車内が照らされた。振返った時、後部座席に収っている外国人夫婦の顔がヘッドライトの光を受けて鮮やかに映った。光束を追い、清滝まで何分かかるのだろうか、と考えた。

件の男を中心とした同行四人、ニュージランドから来た外国人夫婦の奥さんは西洋系の顔立ちだったが主人は中国系、と云っていた。

やがてワゴン車は清滝川近くの駐車場に着いた。

「暗いですから懐中電灯を・・・私は後から行きますから先に行っていてください」

案内人の運転手に懐中電灯を渡された。

坂道を下りていった。闇に包まれてはいたが、憶えのある風景が現れた。坂道は朱色に染まった橋の畔に通じ、弧を描いた街道に続いていた。家々の格子窓から橙色の明りが洩れ、寂しげに街道を照らしていた。

以前、神護寺から清滝川沿いを清滝まで歩いた事があった。その時は神護寺の石段で知合った男と一緒だった。清滝に着き、一本上流に架けられた橋で男と別れた。男は旧街道に足を進めしばらくして男は朱色の橋に現れ清滝の方角に姿を消していった。今立つ橋はその時、男が吸込まれていった橋である。

流れが岩にぶつかって水が砕ける音が、薄墨に染まった空間に響く。

「蛍は見え無いなあー」

件の男が声を放った。

「いたいた・・・ほら向う岸の暗い処に、あっちにも・・・」

男が指差した方向に、柔らかな灯が浮んでいた。灯は吸込まれるように薄墨に溶け込み、再び浮び上がって来る。やがて川沿いの両岸の薄闇に幾つもの灯が浮んでは薄墨に溶け込んでいた。橋中央がざわざわしていた。皆さん書き物を手にしている。

「何してるんですか」

「句会の旅行で、今俳句を創っているとこです」

と云って句会の旅行者達は、橋の畔に付けられた石段を下りて行った。

蛍に俳句、好い取合わせかも知れない。雨滴が間段なく降注いでいた落柿舎でも一句ひねった。ウエストポーチのチャックを右に引いた。中から筆ペンを引抜き、キャップを外して胸ポケットに差込んだ。

薄闇に包まれた両岸に視線を据えた。柔らかな灯が宙に浮ぶ。灯は微かに飛んだかと思う間もなく闇に吸込まれた。

雨上がり蛍飛びかう清滝川

ふわっふわっと光り輝く蛍かな

小スケッチブックに筆を走らせた。日曜日の新聞、俳句欄や和歌欄には毎週眼を通していた。落柿舎での投句そして清滝での蛍、と三十数年振りの俳句だ。

筆を滑らせていると脇に立つ、件の男がスケッチブックを覗き込んだ。

「お宅さんは俳句もやるんですか。食堂で絵も描いていましたよね」

「先刻、句会の団体が俳句を創っていたもので・・・」

句会の団体は、橋の袂から川沿いの散策路へ通ずる石段を下りていった。件の男を先頭にして我々も石段に足を進めた。

散策路からは清滝川を間近に見る事が出来る。散策路の土手側には草木が繁り、枝葉が路に張出している。片側は当然のことながら川で、手摺は設けられてない。路には石が転がっていたり処々水溜りがあったりしているため、懐中電灯を携帯していなければ転んでしまうかも知れない。

闇に包まれた土手に繁った草木にふわっと灯が浮んだ。灯は闇に吸込まれ再び浮んだ。

「結構この辺には蛍がいるなー」

と喋りながら件の男は両掌で灯を包んだ。句会の団体と我々四人、時折草木に浮んだ灯に「ほたるだ」と声を発し数分歩いた。散策路は下流の橋に至った。

橋の上から来た方向を眺めた。川に張出した樹々は闇に包まれ、その中に小さな灯が浮んでいた。ユースホステルの従業員の話によれば、

「雨上りにしては今日は結構、蛍が出ているほうですよ」

「普段の行いが善かったのかなあー」

件の男が云った。来た散策路を朱色の橋に戻った。旧街道に眼を据え、街道を照らす橙色の明りを眺めていた。

「この辺の旅館は最近客が少なくなっているらしいよ。先刻の人達も日帰りじゃないですか」

「句会の人は其方の旅館に泊っている、と云ってましたよ。あの灯が洩れている旅館じゃないですか」

件の男と朱色の橋を対岸に足を進めた。橋の袂のアルコーブに面して二軒の旅館があり、ガラス戸から橙色の明りが漏れ、ひんやりとした空気を暖めていた。

旧街道は弧を描いて先に伸び、小暗い空気に吸込まれる。橋の中央から薄闇に包まれた清滝川に眼を向けた。再び小スケッチブックを手にした。

清滝の川の流れに蛍かな

闇のなか輝き消える灯かな

思い付くままスケッチブックに筆を走らせた。隣には件の男が立っていた。西洋人にしては、ニュージーランドからの夫婦は控目で、穏やかな表情で柔らかな微笑を浮べていた。

「さあーそろそろ帰りましょうか・・・車を此方に持ってきますから」

ホステルの従業員の声が聞えた。程なく橋の袂にワゴン車が止った。

車内で、

「ホステルの人ではと思いましたが、よく宇多野ユースホステルには来るんですか」

「いやーホステルの人ではないですよ、毎年宇多野ユースホステルには二三回来てますよ。来るときは十日以上は滞在しているかなあ。今回も十二日間宇多野ユースホステルに泊る予定ですよ」

「随分長期滞在ですね」

「北山に登ってるんですよ、京都の観光名所等は行きません。来るときは何時も北山に登ります。東京の世田谷から一週間前から滞在してます」

「そんなに北山が気に入ってるんですか。東京にも高尾山とか奥多摩の山があると思いますが・・・北山には特別な何かがあるんですか」

「東京の山など駄目ですよ、京都の北山は他の山とは違います。私は行者なんです。訓練のため北山に登っているんです」

京都北方に稜線を築く北山は、訓練する程の山ではない、親子連れのハイキングに手頃な山では、と思いながら男の話に耳を傾けた。

ホステルの部屋のベッドで日記を書いていた。どちらから語りかけるというでもなく、件の男と話した。

「そんなに北山に登って他の山に登りたくなりませんか。八ヶ岳とか北アルプス、日本には変化ある山が沢山あると思いますが・・・」

「全然思わないなあー東京から遙々と来る価値がありますよ。あなたも変った人だよ、人が何と云ったところで自分の考えを変えるような人じゃない」

私が黙々と絵を描いている姿を見、男はそんな風に思ったに違いない。

「行者さんには以前、吉野蔵王堂で会ったことがあります、その時色々説明を受けました。その行者さんは函館から訪れた親娘に同行して蔵王堂に来た。要請があれば何処へでも行く、と云っていました。それでは函館にはご自分の寺があるんですか、と訊ねたところ寺を持つとか持たないとか、その様なことではない、そんな風に云っていました。でも行者とは何をするのか判然としませんでした」

「あなた蔵王堂に行ったことがあるんですか。わしは吉野から熊野まで奧駆けを二回やりました」

「昨年、大台ヶ原から大杉谷を歩きました。その時奧駆けの道があることを初めて知りました。機会があったら奧駆けの道を歩きたい、と思っています」

「最初は東南院か喜蔵院が募集している奧駆けで行ったら好いと思いますよ。わしは東南院の奧駆けで行きました。九月に喜蔵院の奧駆けがあるんじゃないかなあーそれで行って来れば好いよ。まず団体で行った方が良いと思いますよ。奧駆けの装束は吉野で用意できますよ」

「喜蔵院にはその時泊りましたよ。喜蔵院でも奧駆けをしているんですか。今、喜蔵院はユースホステルになっていますよ」

「喜蔵院を知っているんだったら喜蔵院が好いかも知れない」

「奧駆けは誰でも参加出来るんですか。ホラ貝を吹くような行者さんでなければいけない、と思っていました。機会があったらぜひ参加してみます」

「あなたは画家ですか、絵を描いているから・・・あなたは歳は・・・」

西浦は先刻も同じ質問をした。行者の眼に不思議な物を窺う乾いた色が走った。恐らく私のことを捉えどころのない男、と思っているに違いない。

「好きで描いているだけですよ。四国のお遍路には行きましたか。私は来年還暦です。大学時代の友人は次から次ぎに定年を迎え優雅な生活を送っていますが、私はまだ現役で働いています」

「四国八十八ヶ寺巡礼は二三回行きましたよ。あなたはまだ行ってないですか」

「面白そうで、一度は訪れてみたいと思っていますが、なかなか機会がなくて・・・」

既に消灯時間を過ぎていた。私のベッドは出入口の傍の下側、西浦は奧の上側のベッドだ。他の三人の客は外出しているのか、荷物は置いてあるのだが姿は見えない。西浦のベッドの前、通路を挟んで隣のベッドにリュックサックが置いてあった。そのリュックサックを指差し西浦は、

「この兄ちゃんは今日は帰ってこないのかなあ、女のところへ出かける、と云って出ていったのだが・・・。まだ高校生だが、高校を辞めて通信教育を受けている、と云っていたが・・・。今時の若者は何を考えているのか分らないよ、」

「女の家に泊ってしまうんですか。荷物はどうするのかなあ」

「帰ってくるとは云っていたが、今の時間で帰ってこないところから今日は帰って来ないだろうな。荷物なんかは此処に置きっぱなしでも構わない」

西浦の話を聴き、ベッド主の高校生は自由な生活をしている、脳裏の片隅に西戸山中学校の生徒の姿が浮んだ。西戸山中学校の生徒のあどけない顔と、ベッド主の高校生の苦悩に満ちた顔貌が重なった。

「四国のお遍路さんの時には、やはり白装束で巡礼をしていたんですか」

「そう、菅笠に白装束スタイル。あなたゼロは無か有どちらだと思いますか」

「ゼロは有ですよ。一は一個の物があるということであり、ゼロは〇個の物があるということである。瞬間ゼロは無である、と錯覚してしまう。

無とは何もない事だけれども、何もない事とはどのような状態であるのか、未だによく分らない。学生の頃自分の机の前の壁にー無ーと半紙に書いて貼ってあった。時々腕を組んでー無ーと書かれた半紙を見据えていた。

果てしない宇宙の向うには何があるのだろうか、と考えた。宇宙の果てには突然壁があるのだろうか、そんな事はある訳がない。もし仮に壁があったとしたらその壁の向うには有である何かがなければならない。宇宙空間は無限に広がっている、と考えられる。行けども行けども

終りのない空間だ。無限の宇宙の構造が理解できれば、それが悟りではないかと思った。宇宙の構造を理解するには科学では限界があるのでは、その構造を解明出来るのは哲学あるいは宗教ではないか、そんな考えに至った。何もない無を解明するには哲学、宗教を極めなければならない。無は有を包含する、そんな結論に達しています」

「しきそくぜくう 色即是空 これはどんな事を云っているのか分りますか」

「しきそくぜくう・・・」

と呟いた。

「色は物体である。ゼロは数字、即ち空。ゼロは無ではない、無とは何もない事だ」

以前、この詞色即是空について、女色を貪る事は一刻の快楽を求めるに過ぎず空しいものである、と安易に解釈していた。

般若心経に説かれている色即是空、この世の存在物である色は、果てしない宇宙の無の空間に包まれる。有としての色は頂点を目指して鎧甲となって我身に巻付く。色を巻付けたまま西方浄土に旅立つ者、頂点に達した色がある時我身に巻付いた色を少しずつ捨去り限りなくゼロに収斂し無の空間に近づく者、そしてその中間の色がある。

色即是空に対し空即是色がある。資料によればー空即是色とは実体のない空がそのまま万物の姿でもあることーと書かれていた。しかし実体のない空ではない。有の集合、すべての有が寄り集った宇宙それが空であり無である。無の空間は実体が巨大すぎて見えないのである。全ての有の集合であるから、それは万物の姿を投影する。

西浦は続けて

「あなたも色々考えているね。ところで四国巡礼の菅笠には、ほんらいなしとうざい いずこにありなんぼく まようがゆえにさんかいはしろ さとるがゆえにじゅっぽうはくう どうぎょうににん と書いてある。ほんらいなしとうざいとはどんな意味だと思いますか」

「とうざいだから・・・」

「わしが云うから書きなさいよ。先刻スケッチブックがあったでしょ、いいですか」

西浦は大きく息を吸込んだ。

「ほんらいなしとうざい送りがなのシも書いときなさいよ。後で分かりやすいよ。いずこにありなんぼく。まようがゆえにさんかいはしろニも書いといて。さとるがゆえにじゅっぽうはくう どうぎょうににん」

西浦の語調に会わせ小スケッチブックに筆を走らせた。西浦はひとつひとつの漢字を、

「まようは迷走の迷、ゆえは分るよね。さんかいのさんは数字の三、かいは世界の界ですよ、書きましたか。しろはお城の城ですよ」

と云って細かく確認するのであった。

本来無(シ)東西

何処(ニ)有(リ)南北

迷(ガ)故(ニ)三界(ハ)城

悟(ガ)故(ニ)十方(ハ)空

同行二人

「ほんらいなしとうざい いずこにありなんぼく まようがゆえにさんかいはしろ さとるがゆえにじゅっぽうはくう どうこうににん」

スケッチブックに浮上がった空海の詞を読上げた。

「どうこう(・・・・)ではないどうぎょう(・・・・・)ににんと読む。遍路中はお大師さんと常に一緒である、ということを云っているんだよ」

「・・・・」

「この詞が菅笠の裏に書いてあるんだよ。わしはこの詞が好きなんだなあ」

しみじみとした声が奧のベッドから流れてきた。西浦は体力の限界まで体を動かすことにより、世のしがらみから抜出ようとしているのかも知れない。少なくとも忘れようとしているようには見えなかった。

「輪廻転生はあると思う」

「本当にあるとは思っていないが、学生時代、無二の親友が北アルプス鹿島槍ヶ岳で遭難して死んだ際、人間は死んだらどうなるんだろう、それこそ無になってしまうのか、それとも転生して生返るのだろうか、と毎晩近くの小学校の校庭で空を仰いだ。当時紺色になった夜空には沢山の星が橙色に煌めいていた。

その時死後はあの星に生れ変わって行くのではなかろうか科学的にどうのこうの、と議論することより、星に生れ変わって・・・そうでなければならない。夜空に浮んだ星に友人の面影を見、漆黒の闇である本当の無などはありえない。無は有であり、有でなければならない」

静かに耳を傾けていた西浦は徐に、

「輪廻転生はない。死んだらただの物体に過ぎない」

宗教に関係する行者としてそれで好いんだろうか、

「死んだ人が火葬ににされ、その煙が大気中に吸込まれ、土葬の際には人体からの物質が燐となって空気中に漂う。大気中に溶け込んだそれらの物質を我々は吸うことになる。間接的に見知らぬ人の体内に吸込まれ輪廻転生になりませんか」

「あなた墓石に掌を合わせますよね、その時あなたは墓石という物体に掌を合わせるのではなく、霊が宿るものに掌を合わせているんだよ」

西浦はあなたはまだ勉強が足らない、といった風な様子だ。

「そお云われればそうだなあ。いつもその様な事を考えているんですか」

「でも行者では食っていけない。柔術(じゅうじゅつ)をしているんだよ」

「柔術それは指圧のようなものですか」

「指圧とは違うが、指を使う点では似ている。ほらこの掌を見て・・・」

西浦はたこが張って節くれ立った両掌に眼をやりながら私のベッドに近付いて来、関節部がたこでぼこぼこになった両掌を私の目の前に差出した。小柄な体にしては、やつでの葉のように豪快な指が八方に張出していた。

「そんなにたこが出来るんですか」

「行者は行動しなければならない。歴史を振返っても役行者、空海は行動しているが、最澄は訓練していない」

「・・・・」

比叡山延暦寺を開創した伝教大師最澄は訓練が足りない、西浦は思いきった事を云った。都を大和から山背に遷した桓武天皇の御代、御所の鬼門が比叡山の方向になっていたため、最澄が開いた一乗止観院(比叡山寺)を都鎮護の寺院とし、以後延暦寺と名を変え寺勢の興隆をみた。

時の権力を後ろ盾とした最澄は仏教の根本を究めると同時に寺院経営をも図らなければならなかった。役行者のように吉野の山々を駆巡っている訳にはいかなかったのだろう。西浦行者にとって野山を駆巡って野人として生きた役行者にこそ光があたるべきである、と考えているのかも知れない。

「そろそろ消灯時間だ、明日北山に登るから・・・」

本来無東西 何処有・・、瞼に西浦が云った詞が浮んだ。初めて聴いた詞だった。

|

Copyright(C) Sousekei All rights reserved.