|

| サイトリスト | ||||

|

古都ー光と影 TOP 大和路ー光と影1 大和路ー光と影2 大和路ー光と影3 京都ー光と影1 |

京都ー光と影2 京都ー光と影3 イタリア-光と影・町並 アフガニスタン-光と影・町並 |

| アフガニスタンの町並ーバーミヤン渓谷ー | おすすめサイト | |||||||

|

|

|

||||||

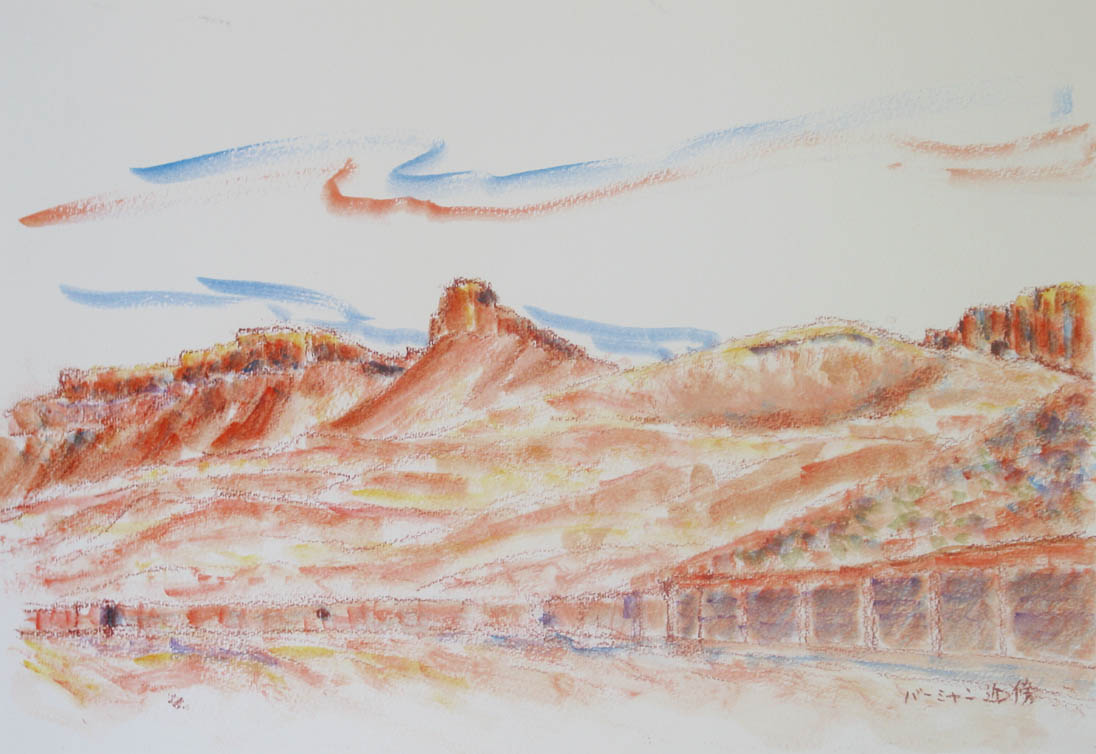

| バーミヤン渓谷 | バーミヤン近傍 | |||||||

|

|

|||||||

| シャリゴルゴラの丘 | バンデアミール | |||||||

| アフガニスタン-光と影 インデックス | ||||||||

|

||||||||

| 古都ー光と影・関連サイト | ||||||||

| 読後感想 山口佳延写生風景 絵と文 建築家・山口佳延 |

||||||||

|

アフガニスタンの町並ーバーミヤン渓谷ー

昨日の馬車がかき鳴らすシャンシャン・・・・・蹄の響き、その余韻が醒めやらぬ中、早朝アフガンポストバス発着所に急いだ。目的地はカブール西方二五〇キロメートル、ヒンズークシ山脈の懐に抱かれ、静かに佇むバーミヤンだ。バーミヤンまで十時間位走る。

カブールからイラン・メシェッドに抜けるには、北回り、南回りそしてヒンズークシ山脈を横断することになる中央越え、と三通りのコースが考えられる。ネパール滞在中は安易に中央突破を思っていた。ところがヒンズークシの山越えは難路で、まず普通の旅行者はこのコースは取らないらしい。

キメリーフレイ社アジア地図では、アフガニスタン西方ヘラートへは、ウズベキスタンとの国境に近いマザリシャリフを経、北回りで行った方が、カンダハールを経由した南回りより、幾らか距離は近そうな印象を持っていた。けれども、こちらもヒンズークシ山稜の峡谷を抜けて行かねばならない難路らしい。カブールからヘラートまで九百キロメートルあり、南回りより三百キロメートル近く距離がある。

おまけに、アフガニスタン北方は治安状態が悪く、山賊が出るかも知れない。と行く先々で脅かされていた。それで漠然と、カンダハール経由の南回りに決めてはいた。先々で、数多い選択枝の中から、最後は一つにしぼり決定しなければならない。色々と比較検討している余裕もない。会った人を信じ、選択することが常だった。

カブール西方二五〇キロメートル、そのままマザリシャリフに抜け、ヘラートに行くコースは脳裡の片隅にあった。そんなことを考え、バスの発着所に向かった。

車体の前方が出っ張った懐かしいボンネット型をした、バーミヤン行バスが発着所に停まっていた。バスの傍らには、既に数人のヒッピー風外国人がバスを待っていた。

アフガニスタンの十一月はヒンズークシから吹き下ろす、冷たい空気が吹き流れ寒い。先客の欧米人は寒そうに身を縮め、私の方に視線を向けていた。

ダウンジャケットを着こんだ彼等は、あったかそうだった。私だけはリーバイスのジーンズだ。冷気がジーンズを伝って、体に刺し込んでくる。私はブルッと体を震わせ彼等の仲間に入った。

七時十分前、我々はバスに乗り込んだ。いい具合に皆座れ、空いた席が二三ある程度だ。定刻七時バーミヤンに向けて発った。

市内を抜けると、荒涼とした大地が車窓に流れた。ヒンズークシ山脈を横断する割には、傾斜の緩いガタガタ道を進んでいった。車内には話しかける人もなく沈黙が続いた。

流れ去る車窓には岩山であることに違いないのだが、カイバル峠の峻拒とした岩稜ではなく、重畳たるヒンズークシ連山が広がっていた。

昨晩のハッシシの余韻が残っていたためか、バーミヤンまでの窓外の光景を愉しむどころか、睡魔に襲われ、ヒンズークシの懐に抱かれ深い静寂へと引き込まれて行った。

バスは時々、休憩のため街道に面した、チャイハナの前に停まった。其処には日干しレンガを積み上げ、壁に泥を塗っただけの崩れ落ちそうな店が二三あった。店は道沿いに大きく開かれ、道から段差もなく入れた。入口の上には店の名が大きく書かれてあり、プリミテイブな日干しレンガ構法との取り合わせがアンバランスで面白い。

店内には安っぽいテーブルが幾つか置かれてあった。チャイは素焼きの小さな器の中で、琥珀色に妖しげな輝きを放っていた。オーストラリア人ロッシとどちらからということもなく話した。

「バーミヤンカラ ソノアト ドッチニ イキマスカ ワタシハ ヘラートニ ヌケヨウト オモッテイルガ・・・」

「色々と考えたが、カンダハールを経、ヘラートに行こうと思う。でも、まだ決めた訳ではない。バーミヤンから一応、バンデアミールへいく積もりです。バンデアミールは神秘的な湖で前から訪れてみたいと思っていた」

ただバンデアミールからでは、岩山が立ちはだかりヘラートへ抜けられない。と話していた男もいた。そうは聞いていたが、現地に行ってみなければ事実は分からない。

ユーウラシア大陸をインドからヨーロッパへ渡る若者に、数多くあった。その中でもオーストラリア人は特に多かった。ロッシもその一人だ。十分程でバスは発った。

バーミヤン渓谷に近付くにつれ、今までの殺伐とした風景が、彼方此方に樹木が立ち上がり、落ち着いた景色に変わってきた。

三時頃バーミヤンに着いた。街道沿いに安普請な造りの店や安宿が、幾つか立ち並んでいた。平家の小屋のような建物の遙か彼方に、緩やかな稜線が横に長く山端を描いていた。かなり遠方からの眺めだったためか、それは、男性的なゴツゴツとした印象ではなく、女性的な優しい穏やかな姿であった。

山端の麓には岸壁の巨大さに対し、頼りなげな樹々が立ち上がっていた。垂直に切り立った岸壁には、黒い影が点々と染みのように散らばっていた。左右の一際大きな染みは、有名なバーミヤンの大磨崖仏である。大磨崖仏も雄大な自然の中では、一つの点景でしかありえない。

大磨崖仏の影は、地面まで縦長に伸びているため、直にそれと分かる。山端は左方になるに連れ、緩やかに降り樹々の緑葉に溶け込んで行った。

此処が日本と同じ地球上であることに、不思議な感慨を憶えた。それは日本の風景の対極にあるものだ。日本とアフガニスタン、異質の景観に大きな空間の階層を感じた。空間の変異は時間の変異をもともない、ペシャワールでの馬車の響、シャンシャン・・・蹄と鈴が発する音色が、遠い過去の出来事に思えた。

バーミヤン渓谷を東西に流れるバーミヤン川は、アムダリヤ川上流に流れ込む河口近くに、スルフ・コタール遺跡がある。この遺跡はクシャーン朝のゾロアスター教神殿(拝火教神殿)が、赤茶けた不毛の大地にその痕跡を留めている。

アムダリヤ川はヒンズークシの山間を北に流れ、アフガニスタンとタジキスタンとの国境を西進しアラル海に流れ込む。アムダリヤ、ダリヤとは川を意味する。因みにアフガニスタン、スタンとは大地、国土を意味する。

アムダリヤの支流バーミヤン渓谷に、造り出された大岸壁にクシャーン朝時代、長さ一キロメートルに渡り、一〇〇〇近くの窟が彫られた。岸壁に点々と見えた染みのようなものは窟であった。

窟が穿たれた岸壁は、遠方からは優しいなだらかな山端を描いていたが、近づくに従い、それはゴツゴツとしたテクスチャーを現してきた。稜線の風雨で浸食され、ザラザラした岩面が竪筋となって、幾本も楔のように大地に突き刺さっていた。

石窟は小さなものから大きなもの、そして頂部が半円形をした窟、と色々な形をし、背後には重畳たるヒンズークシの山稜が折り重なっていた。

まずは一晩の宿を、とバスを降りた幾人かの後に従いて行った。カブールからバスで十時間もの山間に、こんなにも穏やかな生活の匂いのする集落があろうとは、思いもよらなかった。まだ夕闇が迫るまでは間があったため、落ち着いた気分で歩いて行った。街道沿いに幾つか安宿が間口を拡げていた。そのうちの一軒に足を踏み入れた。

泥壁の建物の手前に、テラスがありパーゴラ風に細くて曲がった柱が立ちあがっていた。そこに板を載せただけの簡便なテーブルが二つ置いてあった。椅子に腰を下ろし先客の欧米人が二人、リラックスした様子で、道行くヒッピーを、チャイを喫みながら眺めていた。

先客の二人は、私と眼が合い笑顔を浮かべ、軽く手を上げた。私もつい開放的な気持ちになり、ニッコリと顔を綻ばした。バングラデシュレストランアンドホテルは左端に入り口があった。入口左側、雑然と書類が積まれたカウンターの中、受付の男は忙しそうに、先客の男女と話していた。

右側には、テーブルが幾つか並べてあった。ホテルの食堂兼談話室として利用されているらしく、四人グループが楽しそうにしていた。受付の男は蒙古系の顔立ちをし、澄んだ眼を私に向けた。

「シングルカ シェアー ドッチヲ・・・」

「シェアーでお願いします。随分、混んでいそうですね」

食堂を見渡し云った。先客の四人は重そうなパイプ型リュックを、右肩に掛け体を横向き加減にし食堂の方に歩いて行った。

「デイナー ハ ドウシマスカ ソコデ タベルヨウニ ナルガ」

「ああ・・・お願いします」

男はカウンターに眼を落とし、部屋名を書き込んだリストに鉛筆を走らせた。

受付を済ませ、食堂脇を先方のルームに、リュックを右肩に担ぎ向かった。突き当たりの廊下を右に折れると、木製扉が幾つか並んでいた。バーミヤンと書かれたドアーを押し開けた。

暗くガランとした部屋の両側に、ベッドが六個並び、それぞれのベッド脇にはリュックが立て掛けてあった。ドアー脇のベッドが空いていた。部屋の奥の方でトロンとした目をした欧米系の男が、ドアーを開けた途端こっちを見た。

男は面長の顔付きで、肩まで髪の毛が伸び固まったように、じっとし動かなかった。物陰に隠れ見えないが、手に何かを持っていた。一瞬ハッシシだ、と私は確信した。数秒間、顔を見合わせ沈黙が続いた。

けれども私は男に向かって軽く手を上げ、新参の挨拶をした。男は頷くように心持ち顎を引いた。相変わらず隠すように、手には小さな物を掴んでいた。

私はリュックの紐を解き、上からゴタゴタとした日用品を、ベッドの上に投げだし、リュックの底から寝袋を取り出した。顔を動かした一瞬、男の様子が眼に入った。男は相変わらず一点を見つめ、固まった儘だ。トラブルを起こせば、面倒なことになりそうだ。ベッドに散らばった品々を整理よくリュックに詰め直し、それから、さっぱりしたベッドに寝袋を転がした。 ベッドを離れる際、男を見、掌を男に向けドアーの方に行った。男の青目が僅かに動いたのか、微風が通り抜けた。

その足で街道に出、バーミヤン大石窟に向かおうと、街道を西方に進んだ。ヒッピーの若者、ある者は溌剌とエネルギッシュに歩き、ある者は先刻の男のように、焦点の定まらぬ虚ろな目を行き交う旅人に向けていた。

橋をバーミヤン川の対岸に渡った。歩くに連れ大岸壁が眼前に迫った。染みのように見えたものも、石窟らしく認識できた。

聳り立つ岩稜が大地と接しバーミヤン川に至るまで、荒くれだった石や岩石が蔽っていた。大岸壁まで大した距離ではないが、気が遠くなりそうな位離れている印象を憶えた。

巨大石仏の輪郭が現れてきた。更に瓦礫の大地を進むに従い、岩壁に彫られた大磨崖仏の衣の襞が分かるようになった。壁に穿たれた大小の石窟が、黒々とした陰影を判然とさせてきた。石窟を遠目に、吸い寄せられるように体は大磨崖仏に向いた。

岩がゴロゴロと転がった道なき道を進み、大磨崖仏の眼前に立った。仰ぎ見るそれは私の方に、倒れ掛かってきそうな錯覚を憶えた。石仏の顔面は垂直に削り取られ、平坦な面を剥き出していた。

一世紀から六世紀にかけて、バーミヤンが仏教の中心地として栄えたクシャーン朝の時代に、バーミヤン大石窟は渓谷の岸壁一キロに渡り、営々と刻まれ続けた。その時期、数千人の僧が一〇〇〇窟に及ぶ石窟に住み修行の日を送っていた。と云われる。中国、インドを始めとしたアジア各地から大勢の仏教信者が集まり、多様な人種の往来でバーミヤン渓谷は賑わった。

西壁の磨崖仏は高さ五五メートル、東壁のそれは三七メートルあり、磨崖仏としては世界一の高さだ。

七世紀、玄奘三蔵の大唐西域紀によれば、流水状衣紋を始めとし、磨崖仏全体、金箔が施され、燦然と輝きを放っていたという。

一二二一年チンギスハーンの侵入により、バーミヤンは破壊と蹂躙の限りを尽くされ、大磨崖仏の顔面は削り取られた。大岸壁対岸、現在シャリゴルゴラの丘として遺る一山の集落は、人は云うに及ばず犬猫鳥を始めとし、生き物全て殺戮された。バーミヤンでチンギスハーンの子が戦死したことにより、その報復のためだったと云われる。

磨崖仏の足下に立ち、大岸壁に刳り貫かれて聳り立つ巨像を仰ぎ見た。余りに巨大なことに、これが人間が本当に刻み上げた石仏か、と瞬間我が目を手の甲で擦った。

大岸壁の頭部は半円形に刳り貫かれ、肩から足にかけて末広がりに穿たれていた。それをフレームあるいは額縁とし、磨崖仏が峻拒として納まっている。

磨崖仏の流麗な衣の襞に対し、削り取られた顔面は判然とした幾何学的ラインを描いていた。眼前には確かに実像としての大磨崖仏が、佇立しているには違いない。けれどもそれは虚像に過ぎず、実像は私の視界の外、秘められた処に安置されているのでは、と錯覚を憶えた。

磨崖仏下部は崩れ落ち、ザラザラとした岩肌が無惨に剥き出、今にも崩れ落ちてきそうな気配だ。もぎ取られた石仏の手から足にかけて、四角い穴の影が黒く点々と見えた。

その時は穴がどうして空いているのかは、別段、気にも留めなかった。それは磨崖仏作製に関わる構法からきていることが、後で分かった。

石仏は衣の襞に至るまで、全て岸壁を刳り貫いて刻んだ訳ではない。石仏の骨格ができたところで、要所要所に穴を穿ち、空いた穴に木製の?を打ち込む。?と云っても我々日本人が想像するような小さなものではない。五十センチ角ほどあったであろうか。

打ち込んだ?に泥が付着し易いように、縄をぐるぐると巻き付け、衣や手足を塑泥で盛り上げ、石仏を形作っていった。その穴がポツンポツンと見えるのである。絶壁での作業は大変な仕事であったことが、想像できる。

磨崖仏は全て彫りだした像ではない割に、眼前のそれはしっかりと岸壁に張り付いていた。塗り物に混入する接着剤もない昔、どの様な建築材料を使用したのか興味のあるところだ。

岸壁に彫られた石段を一歩一歩、足を踏み外さないよう、細心の注意を払い上っていった。岸壁側は安心だが、片側は細い丸太が手摺りとして掛け渡されているだけで、心許ない。中間まで上った処で、バーミヤン渓谷を見下ろした。足を踏み外したらひとたまりもない程、目がくらむような光景だ。

直ぐ傍には、大石仏の巨大な腕が圧倒的な迫力で迫っていた。遠目では石仏のテクスチャーは柔らかな肌合いを現していた。眼前のそれは、荒くれだった豪快な姿を晒していた。何故にこれほど巨大な磨崖仏を構築する必要があったのか、現地を見、それが実際、偽らざる印象であった。

頭部に近づくに及び、削り取られた顔面を間近にした。破壊するだけでも想像を絶する作業では・・・。磨崖仏を刻みあげたクシャーン朝の工人と同時に、それを破壊に及んだチンギスハーン率いるイスラムに壮大なロマンを憶えた。

岩窟の天井には壁画が描かれていた。部分的に矧げ掛かり、色彩は色褪せ幽かにえんじ色が認識できた。それだけに歴史を彷彿とさせるに充分だ。古い壁画は写真で見ている時には、どのような歴史的背景があるのか、食い入るように見ていた。けれども壁画のある場所に身を委せると、その場の環境、雰囲気に浸っているほうが心地よさを憶える。眼前にある壁画は掠れて掴み所がないことが通常だ。

急傾斜の岸壁に刻まれた石段を降った。眼前にはバーミヤン渓谷が広々と、そして穏やかな佇で広がっていた。

その光景とは、うらはらに細く何処までも伸びる、急峻な石段を一歩また一歩と足を進めた。石段の角にぶつかり、躓きでもしようものなら真っ逆さまに奈落の底に突き落とされるであろう。注意深く降り、無事、磨崖仏足下に辿り着いた。改めて巨大な磨崖仏を仰ぎ見た。

夕食前、バーミヤン渓谷には夕陽の残照が幽かに差し、街道の彼方此方に目的もなく頭にターバンを巻いた男や、ラングレーのジーンズ姿のヒッピーが行き交い、泥壁の家並みには気怠い空気が漂っていた。

この気怠さに接し、一時アフガニスタンに来ているのか、意識が掠れ日本の田舎を歩いているのでは、と軽い眩暈を憶えた。

夜、安宿の食堂でカナダ人ジャック、アメリカ人ハロルド、イギリス人ジョン達と共に夕食のテーブルを囲んだ。皆一人旅の若者だ。彼等はヒッピーとは云え、真面目で純真な顔付きで澄んだ目をした連中だった。

「ワタシハ オーストラリヤカラ シンガポールニワタリ インド、パキスタンヲ ヘテキタガ アジアハ タイヘンオモシロイ チイキダ。ワレワレノ ブンカトハ コトナリ ドコノクニニ イッテモ シンセンナ オドロキガアッタ ジャパニーズハ ドコカラ キタノカ」

私の方に顔を向けジョンは目を輝かせ、手を広げ興奮した様子で云った。

「俺は、日本からバンコックに飛び、カルカッタ、カトマンズ、ベナレスを経アムリツアーを通ってカブールに入った。アフターアフガニスタンはメシェッドからイランに入り、トルキーを越えヨーロッパに行く予定だ」

ここで各人がかつて訪れた国々の情報交換をした。中には世界一周どころか、二周三周し一年前もアフガニスタンを訪れた。と云っていた豪傑もいた。

「ワタシハ アフガニスタンヲ タビシタアト アメリカニ カエリマス ワタシモ トルキーノホウマデ イキタイガ・・・」

ハロルドは青く澄んだ目を私の方に向け、羨ましそうに笑顔を浮かべていた。カブールの夜、ハッシシを回しのみし、ハッシシに酔いしれたことが、幻覚であったかのようなバーミヤンの夜だった。

九時頃、便所に行こうとした。

「ココノ トイレハ スゴクキタナイヨ ソトノホウガ イイヨ」

ジャックはそう云って顔をしかめた。

安宿の便所は裏口から出た外にあった。棟続きの左方に、分厚い板を打ち付けた便所の扉が傾きかけていた。わっかに曲げられた針金を手前に引いた。ジャックが云っていたとうり、便があちこちにくっつき、便壷にはクチャクチャになった白い紙が、金隠しに至るまで積もっていた。おまけに悪臭がたちこめ、中に入る気になれない。

急いで扉を閉めた。泥壁から数メートル離れた木立ちの中に、両側に石を積み上げた幅五十センチ程の水の流れがあり、清流がサワサワと音を立てていた。

私は清流を跨ぎ、リーバイスのジーンズのチャックを下げ座った。尻丸出しになって不安になり、辺りを見回した。誰も近くにいる気配はない、と安心していた。

「ワンワン ワンワン・・・」

突然、けたたましい犬の吠える鳴声が聞こえた。遠くからの吠声ではなく、直ぐ近くから聞こえてきた大きな声だった。

不安な面持ちで左右を見回したが、犬はいない。私は背を振り返った。数メートル後ろに、セパードとブルドッグをかけ合わせたような、大きく真っ黒いアフガン犬がいた。精悍な形相で前足を出し今にも飛びかかってきそうな気配だ。

用足しもそこそこにジーンズを上げ、立ち上がった。アフガン犬は尚も吠声を放っていた。飛び掛かってきたら、全身血だらけのめにあったであろう。あの時ジャックが云っていた。

「イヌガ イルカラ キヲツケタホウガ イイヨ」

アフガニスタンでは、人間が用足しをしている後ろに犬が待ち受けているから気をつけねばならない。と注意を受けていた。

用足し中の人間の排泄物を狙っているのだ。過酷な自然環境、人間の排泄物をえさとしているのである。ただ私は流れに排泄したので吠声を放った犬はどうする積もりだったのか・・・。

|

Copyright(C) Sousekei All rights reserved.